Votre panier

Il n'y a plus d'articles dans votre panier

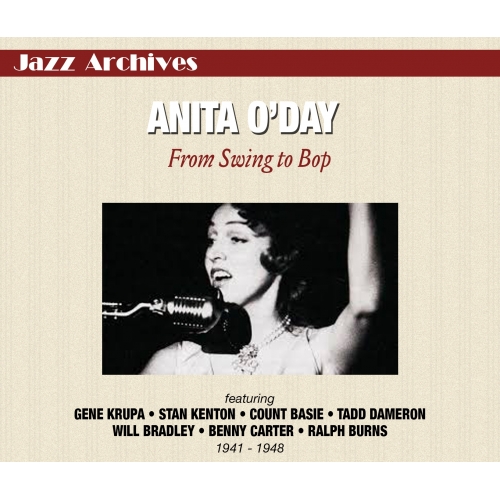

Anita O'DAY

R365

8,00 €

TTC

1 CD - 19 TITRES / FROM SWING TO BOP 1941-1848 / WITH COUNT BASIE / BENNY CARTER / GEBE KRUPA... JAZZ ARCHIVES COLLECTION

VOUS RECEVREZ UN BON D'ACHAT 10% À PARTIR DE 40 € DE COMMANDE

POUR REGARDER, PARTAGER LES VIDÉOS CLIQUEZ SUR LE BOUTON "VIDÉOS" CI-DESSUS

ANITA O'DAY

Featuring Gene Krupa, Stan Kenton, Count Basie, Tadd Dameron, Will Bradley, Benny Carter, Ralph Burns...

1 Let me off uptown

2 Stop the red light's on

3 Skylark

4 Pass the bounce

Gene Krupa & His Orchestra

5 And her tears flowed like wine

6 I want a grown up man

Stan Kenton & His Orchestra

7 Malaguena

Count Basie & His Orchestra

8 What is thing called love ?

9 September in the rain

10 Malagueña

The Tadd Dameron Trio

11 Ace in the hole

12 Sometimes I'm happy

Anita O'Day & Her Orchestra

13 What is this thing called love?

14 Hi ho trailus boot whip

15 I told ya I love ya now get out

16 It's different when it happens to you

Will Bradley Orchestra

17 How high the moon

18 I ain't getting any younger

19 Key Largo

Benny Carter Orchestra

Lorsque l’on observe attentivement le panorama du jazz vocal, versant féminin, force est de constater qu’à ses débuts, dans la seconde moitié des années 40, le bebop compta bien peu de représentantes. Les charmes des grandes dames de la génération précédente, celle de la Sing Era, étaient loin d’être épuisés et le talent d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday n’avait pas fini d’illuminer la scène. Toutes deux avaient connu les puissances des grandes formations avant de glisser vers un monde plus paisible, où la chanteuse n’était pas seulement la femme qui occupait le devant de la scène.À l’aube du bebop, deux grandes individualités se dégagent de la cohorte des chanteuses, ce sont Sarah Vaughan et Anita O’Day. La première naquit en 1924, en 1943, elle fit ses débuts professionnels dans le grand orchestre de Earl Hines. Quant à Anita O’Day, née en 1919 (rappelons qu’Ella naquit en 1918 et Billie en 1915), elle s’était lancée un peu plus tôt, en 1939. Toutes deux ont bénéficié de l’expérience des grandes formations, en témoignent la plupart des faces d’Anita O’Day sélectionnées ici ; les enregistrements les plus caractéristique de sa période proprement bebop sont captés en club, au Royal Roost, et n’ont pas fait l’objet de véritables séances de studio. De même, à l’exception de quelques faces auprès de Parker et Gillespie, Sarah Vaughan dut sacrifier aux évidences de la commercialité et ses propres disques, en cette fin des années 1940, ne reflétent pas assez sa profonde originalité..Chez Sarah et Anita, l’assise stylistique doit être recherchée du côté de leurs deux grandes aînées Ella et Billie. Anita revendiqua toujours cette double influence. Certains disques correspondant à son passage au sein de l’orchestre de Gene Krupa marquent très clairement la filiation avec Ella, celle avec Billie relève davantage d’une fêlure, à nos yeux presque invisible et dont nous ne percevons qu’un écho sonore.Anita se distingue de ses pairs (Ella, Billie et Sarah) par la couleur de la peau. On peut s’étonner de notre insistance à le souligner, mais c’est nullement indiférent dans une Amérique où le racisme a toujours été bien présent, y compris dans le monde du jazz, où une forme à peine plus subtile de ségrégation y régna presque toujours. Rares étaient les endroits où Blancs et Noirs pouvaient jouer côte à côte. Les Noirs étaient soumis à des conditions d’existence plus dures, y compris dans le business : ils étaient généralement moins payés, effet direct de leur condition générale. Tout cela est fort connu, mais nous devons aussi évoquer l’existence de quelques effets pervers, propres à brouiller encore la perspective, notamment le racisme inversé de beaucoup d’amateurs de jazz, tellement “éclairés” qu’à leurs yeux aucune Blanche ne pouvait égaler une Noire. Un tel axiome ne se vérifie pas forcément à l’écoute et il faut bien constater que bien souvent l’oreille n’identifie pas si facilement l’appartenance raciale. Du moins pour ce qui est du jazz moderne. Et dans bien des cas l’on pourrait étendre la démonstration au jazz plus ancien, de Benny Goodman à Bunny Berigan en passant par Bud Freeman et Jack Teagarden (ce dernier, ayant, il est vrai du sang indien !). De telles considérations ne restreignent en rien l’apport “noir” au jazz américain (il est considérable !), mais prétendent écarter toute écoute idéologique (qui est le plus blanc : Teddy Wilson ou Jess Stacy au piano ?). Ajoutons que la misère que connut Anita dans son enfance, ayant grandi au sein du lumpen proletariat des petits Blancs n’avait pas grand chose à envier à celle de Billie Holiday. Sa passionnante autobiographie, High Times, Hard Times en témoigne avec beaucoup de sensibilité et d’intelligence. Nous ne manquerons pas d’illustrer ce terrible malentendu par l’exemple de l’accueil odieux que lui révéla le public parisien, le 28 octobre 1970, la huant copieusement lors d’un concert où elle passait en première partie de Charles Mingus. Elle chanta vaillamment, défiant avec le sourire la bêtise et la surdité idéologique d’auditeurs venus acclamer Mingus, la vedette !, et persuadés d’oeuvrer pour la révolution, peut-être même de voler au secours de la cause des Noirs en insultant la chanteuse. La lâcheté, il est vrai n’a pas de couleur ! Gene Krupa fut peut-être à Anita O’Day ce que Chick Webb fut à Ella Fitzgerald ; en tout cas les deux batteurs, tous deux à la tête d’un grand orchestre, fournirent un superbe tremplin à deux chanteuses assoiffées de rythme et qui avaient en commun cette superbe du scat, initiée par Ella, et à laquelle Anita apporta d’irrésistibles prolongements en des contextes moins marqués par l’empreinte du jazz classique. Et en effet qui, à part Sarah Vaughan, aurait alors été capable d’imprimer une sorte de contagieuse jubilation à l’exercice du scat dans un contexte novateur aussi relevé que celui de la petite formation du pianiste Tadd Dameron au Royal Roost ? Rappelons qu’à la différence de la plupart des chanteuses isues de la Swing Era, Anita était musicienne et chanteuse, musicienne d’abord, peut-être. Ainsi qu’elle le souligna : “j’ai étudié la musique, le solfège et l’harmonie, nantie de ces connaissances, je me suis dit : "Tout le monde chante la mélodie, moi je vais improviser en prenant pour base les accords et en utilisant tout mon savoir harmonique." J’exagérais même à tel point que les gens disaient : "C’est affreux, elle ne sait pas chanter la mélodie” (interview réalisée par Jean-Louis Ginibre in Jazz Magazine, septembre 1966). Quoi qu’il en fut, au sein de l’orchestre de Gene Krupa, d’abord, elle s’imposa comme la partenaire d’élection d’indiscutables figures du jazz, du batteur, bien sûr, mais aussi d’un des trompettistes les plus “véridiques” de toute l’histoire du jazz, Roy Eldridge, un homme qui hissa la tradition brûlante de la trompette armstrongienne vers les nouveaux sommets où allait trôner le bebop. Les faces retenues par nos soins témoignent fugitivement du passage d’Anita O’Day chez Krupa, de son incursion chez Stan Kenton (pour qui elle enfanta toute une lignée de chanteuses sur son modèle) et de ses fulgurances bebop (auprès de Dameron). Mais nous avons réservé une place toute particulière à ses propres disques, les premiers qu’elle grava pour le compte de Bob Thiele, directeur de la petite firme Signature, à qui il faut rendre hommage par la même occasion car son petit label et quelques autres du même calibre nous permettent de mieux appréhender cette intensité du jazz que les grandes compagnies n’ont pas toujours su capter sur le champ (et la période “bebop”, celle foisonnante de la seconde moitié des années 1940, en est une bon exemple). Ces enregistrements de 1947, captés pourtant lors de trois séances et dans un environnement chaque fois différent, montrent l’irrésistible verve de la gouailleuse Anita. Les grandes formations qui l’accompagnent alors (seuls deux titres sont réservés à un petit groupe), composées de musiciens le plus souvent issus du monde du Swing, ne l’empêchent pas d’être elle-même, reine des pieds de nez aux catégories par trop figées : la grande dame que le monde entier redécouvrit grâce à l’image et le son dans le film Jazz on a Summer’s Day scattant en compagnie de Max Roach en 1958 sur la scène du festival de Newport.François Billard (auteur de Les chanteuses de jazz). During the late 40s there were very few female vocalists in the new world of bebop. The great ladies of the preceding generation of the Swing Era, such as Ella Fitzgerald and Billie Holiday, were still extremely popular, both of them having proved that their role was not merely that of a woman who could look pretty on stage. With the dawn of bebop two singers stood out from all the others, Sarah Vaughan and Anita O’Day. The former, born in 1924, began her professional career in 1943 with Earl Hines’ big band. Anita O’ Day was born in 1919 (a year after Ella and four years after Billie) and she started out earlier in 1939. Both she and Sarah had the advantage of appearing with big bands as on most of her tracks presented here, the titles most typical of her real bebop period recorded live at the Royal Roost, not in the studio. Similarly, apart from a few sides with Parker and Gillespie, Sarah Vaughan succumbed to commercial demand and her recordings from the late 40s in no way reflect her originality. Both Sarah and Anita based their style on that of Ella and Billie, an influence that Anita always acknowledged. Certain recordings she made with Gene Krupa’s orchestra reveal clearly what she owed to Ella, while the echoes of Billie are more distant—just occasionally discernible in the way her voice cracks at odd moments.The fact that Anita’s skin was a different colour from that of Ella, Billie and Sarah is not without importance considering that racism has always played a large part in all aspects of American life, not least in the jazz world with its own barely-disguised form of segregation. Places where black and white musicians could play together were few and far between, the former subjected to far more difficult working conditions, especially in the business world, and were generally paid less. All this is well known but neither should we forget the inverted racism of many jazz fans who believed that no white artist could ever equal a black one. And yet where is the proof? When simply listening to jazz, it is often difficult to distinguish the racial origin of a musician—at any rate this is true in the case of modern jazz. And even in earlier styles from Benny Goodman to Bunny Berigan, via Bud Freeman and Jack Teagarden (who also had Indian blood in his veins!). This is in no way intended to deny the considerable “black” contribution to American jazz but merely to put the record straight (who sounds the “whitest” on piano: Teddy Wilson or Jess Stacy?). Anita’s autobiography High Times, Hard Times shows that there was little to choose between her wretched childhood in a poor white district and that of Billie Holiday.There is no clearer example of this inverted racism than the shameful reception she received in Paris on 28 October 1970 when she appeared during the first half of a concert starring Charles Mingus in the second half. In spite of vociferous booing and calls for Mingus, she kept going valiantly, her smile defying the stupidity and ideological deafness of an audience that perhaps thought it was helping the black American cause by insulting her.Gene Krupa was perhaps to Anita O’Day what Chick Webb was to Ella Fitzgerald: both drummers, both big band leaders, supplying a perfect launching pad for two singers who needed a solid rhythmic backing and who had in common a superb mastery of scat, originated by Ella, and which Anita extended to areas less influenced by classic jazz. Who else, apart from Sarah Vaughan, would have been able to impose such an exuberant use of scat within the innovative context of pianist Tadd Dameron’s small band at the Royal Roost?Contrary to most Swing Era female vocalists, Anita O’Day was a singer and musician, perhaps a musician above all. She herself said: “I studied music and harmony and so I said to myself: “Everybody sings the melody, I’m going to improvise on the basic chords, using everything I know about harmony.” I even went so far that people said: “It’s terrible, she doesn’t know how to sing the melody.” (interview by Jean-Louis Ginibre, Jazz Magazine, September 1966). Be that as it may but, while she was with Gene Krupa’s band, she became the favourite partner not only of the drummer himself but also of other outstanding jazz musicians, including trumpeter Roy Eldridge, who was to hoist the Armstrong tradition to the new heights of bebop.A few of the sides on this CD are from Anita O’Day’s period with Krupa, her stint with Stan Kenton (the first in a long line of singers with his band who modelled themselves on her) and her dazzling bebop sallies with Dameron. However, we have concentrated mainly on the recordings made under her own name, the first she cut for Bob Thiele, head of the small Signature label which, along with several other quality small labels, captured many of the exciting developments in jazz that were going on at the time (e.g. the growth of bebop in the late 40s)—something that big recording companies often failed to do. These 1947 recordings from three different sessions reveal Anita’s irresistible verve. The big bands that accompany her (only two titles are backed by a small group), comprising musicians mainly from the Swing era, in no way prevent her being herself. She can take an old tune, shake it by the scruff of its neck and turn it into something completely new. This great lady of jazz was rediscovered by audiences world-wide through the film of the 1958 Newport Festival Jazz On A Summer’s Day in which she is seen scatting with Max Roach.Adapted from the French by Joyce Waterhouse

Vous pouvez écouter des extraits en cliquant sur le titre désiré au centre du player, vous avez aussi la possibilité de télécharger des titres ou l’album entier en cliquant sur les liens en-dessous de la pochette : par exemple sur iTunes ou amazon

ANITA O'DAY

Featuring Gene Krupa, Stan Kenton, Count Basie, Tadd Dameron, Will Bradley, Benny Carter, Ralph Burns...

1 Let me off uptown

2 Stop the red light's on

3 Skylark

4 Pass the bounce

Gene Krupa & His Orchestra

5 And her tears flowed like wine

6 I want a grown up man

Stan Kenton & His Orchestra

7 Malaguena

Count Basie & His Orchestra

8 What is thing called love ?

9 September in the rain

10 Malagueña

The Tadd Dameron Trio

11 Ace in the hole

12 Sometimes I'm happy

Anita O'Day & Her Orchestra

13 What is this thing called love?

14 Hi ho trailus boot whip

15 I told ya I love ya now get out

16 It's different when it happens to you

Will Bradley Orchestra

17 How high the moon

18 I ain't getting any younger

19 Key Largo

Benny Carter Orchestra

Lorsque l’on observe attentivement le panorama du jazz vocal, versant féminin, force est de constater qu’à ses débuts, dans la seconde moitié des années 40, le bebop compta bien peu de représentantes. Les charmes des grandes dames de la génération précédente, celle de la Sing Era, étaient loin d’être épuisés et le talent d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday n’avait pas fini d’illuminer la scène. Toutes deux avaient connu les puissances des grandes formations avant de glisser vers un monde plus paisible, où la chanteuse n’était pas seulement la femme qui occupait le devant de la scène.À l’aube du bebop, deux grandes individualités se dégagent de la cohorte des chanteuses, ce sont Sarah Vaughan et Anita O’Day. La première naquit en 1924, en 1943, elle fit ses débuts professionnels dans le grand orchestre de Earl Hines. Quant à Anita O’Day, née en 1919 (rappelons qu’Ella naquit en 1918 et Billie en 1915), elle s’était lancée un peu plus tôt, en 1939. Toutes deux ont bénéficié de l’expérience des grandes formations, en témoignent la plupart des faces d’Anita O’Day sélectionnées ici ; les enregistrements les plus caractéristique de sa période proprement bebop sont captés en club, au Royal Roost, et n’ont pas fait l’objet de véritables séances de studio. De même, à l’exception de quelques faces auprès de Parker et Gillespie, Sarah Vaughan dut sacrifier aux évidences de la commercialité et ses propres disques, en cette fin des années 1940, ne reflétent pas assez sa profonde originalité..Chez Sarah et Anita, l’assise stylistique doit être recherchée du côté de leurs deux grandes aînées Ella et Billie. Anita revendiqua toujours cette double influence. Certains disques correspondant à son passage au sein de l’orchestre de Gene Krupa marquent très clairement la filiation avec Ella, celle avec Billie relève davantage d’une fêlure, à nos yeux presque invisible et dont nous ne percevons qu’un écho sonore.Anita se distingue de ses pairs (Ella, Billie et Sarah) par la couleur de la peau. On peut s’étonner de notre insistance à le souligner, mais c’est nullement indiférent dans une Amérique où le racisme a toujours été bien présent, y compris dans le monde du jazz, où une forme à peine plus subtile de ségrégation y régna presque toujours. Rares étaient les endroits où Blancs et Noirs pouvaient jouer côte à côte. Les Noirs étaient soumis à des conditions d’existence plus dures, y compris dans le business : ils étaient généralement moins payés, effet direct de leur condition générale. Tout cela est fort connu, mais nous devons aussi évoquer l’existence de quelques effets pervers, propres à brouiller encore la perspective, notamment le racisme inversé de beaucoup d’amateurs de jazz, tellement “éclairés” qu’à leurs yeux aucune Blanche ne pouvait égaler une Noire. Un tel axiome ne se vérifie pas forcément à l’écoute et il faut bien constater que bien souvent l’oreille n’identifie pas si facilement l’appartenance raciale. Du moins pour ce qui est du jazz moderne. Et dans bien des cas l’on pourrait étendre la démonstration au jazz plus ancien, de Benny Goodman à Bunny Berigan en passant par Bud Freeman et Jack Teagarden (ce dernier, ayant, il est vrai du sang indien !). De telles considérations ne restreignent en rien l’apport “noir” au jazz américain (il est considérable !), mais prétendent écarter toute écoute idéologique (qui est le plus blanc : Teddy Wilson ou Jess Stacy au piano ?). Ajoutons que la misère que connut Anita dans son enfance, ayant grandi au sein du lumpen proletariat des petits Blancs n’avait pas grand chose à envier à celle de Billie Holiday. Sa passionnante autobiographie, High Times, Hard Times en témoigne avec beaucoup de sensibilité et d’intelligence. Nous ne manquerons pas d’illustrer ce terrible malentendu par l’exemple de l’accueil odieux que lui révéla le public parisien, le 28 octobre 1970, la huant copieusement lors d’un concert où elle passait en première partie de Charles Mingus. Elle chanta vaillamment, défiant avec le sourire la bêtise et la surdité idéologique d’auditeurs venus acclamer Mingus, la vedette !, et persuadés d’oeuvrer pour la révolution, peut-être même de voler au secours de la cause des Noirs en insultant la chanteuse. La lâcheté, il est vrai n’a pas de couleur ! Gene Krupa fut peut-être à Anita O’Day ce que Chick Webb fut à Ella Fitzgerald ; en tout cas les deux batteurs, tous deux à la tête d’un grand orchestre, fournirent un superbe tremplin à deux chanteuses assoiffées de rythme et qui avaient en commun cette superbe du scat, initiée par Ella, et à laquelle Anita apporta d’irrésistibles prolongements en des contextes moins marqués par l’empreinte du jazz classique. Et en effet qui, à part Sarah Vaughan, aurait alors été capable d’imprimer une sorte de contagieuse jubilation à l’exercice du scat dans un contexte novateur aussi relevé que celui de la petite formation du pianiste Tadd Dameron au Royal Roost ? Rappelons qu’à la différence de la plupart des chanteuses isues de la Swing Era, Anita était musicienne et chanteuse, musicienne d’abord, peut-être. Ainsi qu’elle le souligna : “j’ai étudié la musique, le solfège et l’harmonie, nantie de ces connaissances, je me suis dit : "Tout le monde chante la mélodie, moi je vais improviser en prenant pour base les accords et en utilisant tout mon savoir harmonique." J’exagérais même à tel point que les gens disaient : "C’est affreux, elle ne sait pas chanter la mélodie” (interview réalisée par Jean-Louis Ginibre in Jazz Magazine, septembre 1966). Quoi qu’il en fut, au sein de l’orchestre de Gene Krupa, d’abord, elle s’imposa comme la partenaire d’élection d’indiscutables figures du jazz, du batteur, bien sûr, mais aussi d’un des trompettistes les plus “véridiques” de toute l’histoire du jazz, Roy Eldridge, un homme qui hissa la tradition brûlante de la trompette armstrongienne vers les nouveaux sommets où allait trôner le bebop. Les faces retenues par nos soins témoignent fugitivement du passage d’Anita O’Day chez Krupa, de son incursion chez Stan Kenton (pour qui elle enfanta toute une lignée de chanteuses sur son modèle) et de ses fulgurances bebop (auprès de Dameron). Mais nous avons réservé une place toute particulière à ses propres disques, les premiers qu’elle grava pour le compte de Bob Thiele, directeur de la petite firme Signature, à qui il faut rendre hommage par la même occasion car son petit label et quelques autres du même calibre nous permettent de mieux appréhender cette intensité du jazz que les grandes compagnies n’ont pas toujours su capter sur le champ (et la période “bebop”, celle foisonnante de la seconde moitié des années 1940, en est une bon exemple). Ces enregistrements de 1947, captés pourtant lors de trois séances et dans un environnement chaque fois différent, montrent l’irrésistible verve de la gouailleuse Anita. Les grandes formations qui l’accompagnent alors (seuls deux titres sont réservés à un petit groupe), composées de musiciens le plus souvent issus du monde du Swing, ne l’empêchent pas d’être elle-même, reine des pieds de nez aux catégories par trop figées : la grande dame que le monde entier redécouvrit grâce à l’image et le son dans le film Jazz on a Summer’s Day scattant en compagnie de Max Roach en 1958 sur la scène du festival de Newport.François Billard (auteur de Les chanteuses de jazz). During the late 40s there were very few female vocalists in the new world of bebop. The great ladies of the preceding generation of the Swing Era, such as Ella Fitzgerald and Billie Holiday, were still extremely popular, both of them having proved that their role was not merely that of a woman who could look pretty on stage. With the dawn of bebop two singers stood out from all the others, Sarah Vaughan and Anita O’Day. The former, born in 1924, began her professional career in 1943 with Earl Hines’ big band. Anita O’ Day was born in 1919 (a year after Ella and four years after Billie) and she started out earlier in 1939. Both she and Sarah had the advantage of appearing with big bands as on most of her tracks presented here, the titles most typical of her real bebop period recorded live at the Royal Roost, not in the studio. Similarly, apart from a few sides with Parker and Gillespie, Sarah Vaughan succumbed to commercial demand and her recordings from the late 40s in no way reflect her originality. Both Sarah and Anita based their style on that of Ella and Billie, an influence that Anita always acknowledged. Certain recordings she made with Gene Krupa’s orchestra reveal clearly what she owed to Ella, while the echoes of Billie are more distant—just occasionally discernible in the way her voice cracks at odd moments.The fact that Anita’s skin was a different colour from that of Ella, Billie and Sarah is not without importance considering that racism has always played a large part in all aspects of American life, not least in the jazz world with its own barely-disguised form of segregation. Places where black and white musicians could play together were few and far between, the former subjected to far more difficult working conditions, especially in the business world, and were generally paid less. All this is well known but neither should we forget the inverted racism of many jazz fans who believed that no white artist could ever equal a black one. And yet where is the proof? When simply listening to jazz, it is often difficult to distinguish the racial origin of a musician—at any rate this is true in the case of modern jazz. And even in earlier styles from Benny Goodman to Bunny Berigan, via Bud Freeman and Jack Teagarden (who also had Indian blood in his veins!). This is in no way intended to deny the considerable “black” contribution to American jazz but merely to put the record straight (who sounds the “whitest” on piano: Teddy Wilson or Jess Stacy?). Anita’s autobiography High Times, Hard Times shows that there was little to choose between her wretched childhood in a poor white district and that of Billie Holiday.There is no clearer example of this inverted racism than the shameful reception she received in Paris on 28 October 1970 when she appeared during the first half of a concert starring Charles Mingus in the second half. In spite of vociferous booing and calls for Mingus, she kept going valiantly, her smile defying the stupidity and ideological deafness of an audience that perhaps thought it was helping the black American cause by insulting her.Gene Krupa was perhaps to Anita O’Day what Chick Webb was to Ella Fitzgerald: both drummers, both big band leaders, supplying a perfect launching pad for two singers who needed a solid rhythmic backing and who had in common a superb mastery of scat, originated by Ella, and which Anita extended to areas less influenced by classic jazz. Who else, apart from Sarah Vaughan, would have been able to impose such an exuberant use of scat within the innovative context of pianist Tadd Dameron’s small band at the Royal Roost?Contrary to most Swing Era female vocalists, Anita O’Day was a singer and musician, perhaps a musician above all. She herself said: “I studied music and harmony and so I said to myself: “Everybody sings the melody, I’m going to improvise on the basic chords, using everything I know about harmony.” I even went so far that people said: “It’s terrible, she doesn’t know how to sing the melody.” (interview by Jean-Louis Ginibre, Jazz Magazine, September 1966). Be that as it may but, while she was with Gene Krupa’s band, she became the favourite partner not only of the drummer himself but also of other outstanding jazz musicians, including trumpeter Roy Eldridge, who was to hoist the Armstrong tradition to the new heights of bebop.A few of the sides on this CD are from Anita O’Day’s period with Krupa, her stint with Stan Kenton (the first in a long line of singers with his band who modelled themselves on her) and her dazzling bebop sallies with Dameron. However, we have concentrated mainly on the recordings made under her own name, the first she cut for Bob Thiele, head of the small Signature label which, along with several other quality small labels, captured many of the exciting developments in jazz that were going on at the time (e.g. the growth of bebop in the late 40s)—something that big recording companies often failed to do. These 1947 recordings from three different sessions reveal Anita’s irresistible verve. The big bands that accompany her (only two titles are backed by a small group), comprising musicians mainly from the Swing era, in no way prevent her being herself. She can take an old tune, shake it by the scruff of its neck and turn it into something completely new. This great lady of jazz was rediscovered by audiences world-wide through the film of the 1958 Newport Festival Jazz On A Summer’s Day in which she is seen scatting with Max Roach.Adapted from the French by Joyce Waterhouse

Vous pouvez écouter des extraits en cliquant sur le titre désiré au centre du player, vous avez aussi la possibilité de télécharger des titres ou l’album entier en cliquant sur les liens en-dessous de la pochette : par exemple sur iTunes ou amazon

Anita O'Day

Lorsque l’on observe attentivement le panorama du jazz vocal, versant féminin, force est de constater qu’à ses débuts, dans la seconde moitié des années 40, le bebop compta bien peu de représentantes. Les charmes des grandes dames de la génération précédente, celle de la Sing Era, étaient loin d’être épuisés et le talent d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday n’avait pas fini d’illuminer la scène. Toutes deux avaient connu les puissances des grandes formations avant de glisser vers un monde plus paisible, où la chanteuse n’était pas seulement la femme qui occupait le devant de la scène.

À l’aube du bebop, deux grandes individualités se dégagent de la cohorte des chanteuses, ce sont Sarah Vaughan et Anita O’Day. La première naquit en 1924, en 1943, elle fit ses débuts professionnels dans le grand orchestre de Earl Hines. Quant à Anita O’Day, née en 1919 (rappelons qu’Ella naquit en 1918 et Billie en 1915), elle s’était lancée un peu plus tôt, en 1939. Toutes deux ont bénéficié de l’expérience des grandes formations, en témoignent la plupart des faces d’Anita O’Day sélectionnées ici ; les enregistrements les plus caractéristique de sa période proprement bebop sont captés en club, au Royal Roost, et n’ont pas fait l’objet de véritables séances de studio. De même, à l’exception de quelques faces auprès de Parker et Gillespie, Sarah Vaughan dut sacrifier aux évidences de la commercialité et ses propres disques, en cette fin des années 1940, ne reflétent pas assez sa profonde originalité..

Chez Sarah et Anita, l’assise stylistique doit être recherchée du côté de leurs deux grandes aînées Ella et Billie. Anita revendiqua toujours cette double influence. Certains disques correspondant à son passage au sein de l’orchestre de Gene Krupa marquent très clairement la filiation avec Ella, celle avec Billie relève davantage d’une fêlure, à nos yeux presque invisible et dont nous ne percevons qu’un écho sonore.

Anita se distingue de ses pairs (Ella, Billie et Sarah) par la couleur de la peau. On peut s’étonner de notre insistance à le souligner, mais c’est nullement indiférent dans une Amérique où le racisme a toujours été bien présent, y compris dans le monde du jazz, où une forme à peine plus subtile de ségrégation y régna presque toujours. Rares étaient les endroits où Blancs et Noirs pouvaient jouer côte à côte. Les Noirs étaient soumis à des conditions d’existence plus dures, y compris dans le business : ils étaient généralement moins payés, effet direct de leur condition générale. Tout cela est fort connu, mais nous devons aussi évoquer l’existence de quelques effets pervers, propres à brouiller encore la perspective, notamment le racisme inversé de beaucoup d’amateurs de jazz, tellement “éclairés” qu’à leurs yeux aucune Blanche ne pouvait égaler une Noire. Un tel axiome ne se vérifie pas forcément à l’écoute et il faut bien constater que bien souvent l’oreille n’identifie pas si facilement l’appartenance raciale. Du moins pour ce qui est du jazz moderne. Et dans bien des cas l’on pourrait étendre la démonstration au jazz plus ancien, de Benny Goodman à Bunny Berigan en passant par Bud Freeman et Jack Teagarden (ce dernier, ayant, il est vrai du sang indien !). De telles considérations ne restreignent en rien l’apport “noir” au jazz américain (il est considérable !), mais prétendent écarter toute écoute idéologique (qui est le plus blanc : Teddy Wilson ou Jess Stacy au piano ?). Ajoutons que la misère que connut Anita dans son enfance, ayant grandi au sein du lumpen proletariat des petits Blancs n’avait pas grand chose à envier à celle de Billie Holiday. Sa passionnante autobiographie, High Times, Hard Times en témoigne avec beaucoup de sensibilité et d’intelligence.

Nous ne manquerons pas d’illustrer ce terrible malentendu par l’exemple de l’accueil odieux que lui révéla le public parisien, le 28 octobre 1970, la huant copieusement lors d’un concert où elle passait en première partie de Charles Mingus. Elle chanta vaillamment, défiant avec le sourire la bêtise et la surdité idéologique d’auditeurs venus acclamer Mingus, la vedette !, et persuadés d’oeuvrer pour la révolution, peut-être même de voler au secours de la cause des Noirs en insultant la chanteuse. La lâcheté, il est vrai n’a pas de couleur !

Gene Krupa fut peut-être à Anita O’Day ce que Chick Webb fut à Ella Fitzgerald ; en tout cas les deux batteurs, tous deux à la tête d’un grand orchestre, fournirent un superbe tremplin à deux chanteuses assoiffées de rythme et qui avaient en commun cette superbe du scat, initiée par Ella, et à laquelle Anita apporta d’irrésistibles prolongements en des contextes moins marqués par l’empreinte du jazz classique. Et en effet qui, à part Sarah Vaughan, aurait alors été capable d’imprimer une sorte de contagieuse jubilation à l’exercice du scat dans un contexte novateur aussi relevé que celui de la petite formation du pianiste Tadd Dameron au Royal Roost ?

Rappelons qu’à la différence de la plupart des chanteuses isues de la Swing Era, Anita était musicienne et chanteuse, musicienne d’abord, peut-être. Ainsi qu’elle le souligna : “j’ai étudié la musique, le solfège et l’harmonie, nantie de ces connaissances, je me suis dit : "Tout le monde chante la mélodie, moi je vais improviser en prenant pour base les accords et en utilisant tout mon savoir harmonique." J’exagérais même à tel point que les gens disaient : "C’est affreux, elle ne sait pas chanter la mélodie” (interview réalisée par Jean-Louis Ginibre in Jazz Magazine, septembre 1966). Quoi qu’il en fut, au sein de l’orchestre de Gene Krupa, d’abord, elle s’imposa comme la partenaire d’élection d’indiscutables figures du jazz, du batteur, bien sûr, mais aussi d’un des trompettistes les plus “véridiques” de toute l’histoire du jazz, Roy Eldridge, un homme qui hissa la tradition brûlante de la trompette armstrongienne vers les nouveaux sommets où allait trôner le bebop.

Les faces retenues par nos soins témoignent fugitivement du passage d’Anita O’Day chez Krupa, de son incursion chez Stan Kenton (pour qui elle enfanta toute une lignée de chanteuses sur son modèle) et de ses fulgurances bebop (auprès de Dameron). Mais nous avons réservé une place toute particulière à ses propres disques, les premiers qu’elle grava pour le compte de Bob Thiele, directeur de la petite firme Signature, à qui il faut rendre hommage par la même occasion car son petit label et quelques autres du même calibre nous permettent de mieux appréhender cette intensité du jazz que les grandes compagnies n’ont pas toujours su capter sur le champ (et la période “bebop”, celle foisonnante de la seconde moitié des années 1940, en est une bon exemple). Ces enregistrements de 1947, captés pourtant lors de trois séances et dans un environnement chaque fois différent, montrent l’irrésistible verve de la gouailleuse Anita. Les grandes formations qui l’accompagnent alors (seuls deux titres sont réservés à un petit groupe), composées de musiciens le plus souvent issus du monde du Swing, ne l’empêchent pas d’être elle-même, reine des pieds de nez aux catégories par trop figées : la grande dame que le monde entier redécouvrit grâce à l’image et le son dans le film Jazz on a Summer’s Day scattant en compagnie de Max Roach en 1958 sur la scène du festival de Newport.

François Billard (auteur de Les chanteuses de jazz).

During the late 40s there were very few female vocalists in the new world of bebop. The great ladies of the preceding generation of the Swing Era, such as Ella Fitzgerald and Billie Holiday, were still extremely popular, both of them having proved that their role was not merely that of a woman who could look pretty on stage. With the dawn of bebop two singers stood out from all the others, Sarah Vaughan and Anita O’Day. The former, born in 1924, began her professional career in 1943 with Earl Hines’ big band. Anita O’ Day was born in 1919 (a year after Ella and four years after Billie) and she started out earlier in 1939. Both she and Sarah had the advantage of appearing with big bands as on most of her tracks presented here, the titles most typical of her real bebop period recorded live at the Royal Roost, not in the studio. Similarly, apart from a few sides with Parker and Gillespie, Sarah Vaughan succumbed to commercial demand and her recordings from the late 40s in no way reflect her originality. Both Sarah and Anita based their style on that of Ella and Billie, an influence that Anita always acknowledged. Certain recordings she made with Gene Krupa’s orchestra reveal clearly what she owed to Ella, while the echoes of Billie are more distant—just occasionally discernible in the way her voice cracks at odd moments.

The fact that Anita’s skin was a different colour from that of Ella, Billie and Sarah is not without importance considering that racism has always played a large part in all aspects of American life, not least in the jazz world with its own barely-disguised form of segregation. Places where black and white musicians could play together were few and far between, the former subjected to far more difficult working conditions, especially in the business world, and were generally paid less. All this is well known but neither should we forget the inverted racism of many jazz fans who believed that no white artist could ever equal a black one. And yet where is the proof? When simply listening to jazz, it is often difficult to distinguish the racial origin of a musician—at any rate this is true in the case of modern jazz. And even in earlier styles from Benny Goodman to Bunny Berigan, via Bud Freeman and Jack Teagarden (who also had Indian blood in his veins!). This is in no way intended to deny the considerable “black” contribution to American jazz but merely to put the record straight (who sounds the “whitest” on piano: Teddy Wilson or Jess Stacy?). Anita’s autobiography High Times, Hard Times shows that there was little to choose between her wretched childhood in a poor white district and that of Billie Holiday.

There is no clearer example of this inverted racism than the shameful reception she received in Paris on 28 October 1970 when she appeared during the first half of a concert starring Charles Mingus in the second half. In spite of vociferous booing and calls for Mingus, she kept going valiantly, her smile defying the stupidity and ideological deafness of an audience that perhaps thought it was helping the black American cause by insulting her.

Gene Krupa was perhaps to Anita O’Day what Chick Webb was to Ella Fitzgerald: both drummers, both big band leaders, supplying a perfect launching pad for two singers who needed a solid rhythmic backing and who had in common a superb mastery of scat, originated by Ella, and which Anita extended to areas less influenced by classic jazz. Who else, apart from Sarah Vaughan, would have been able to impose such an exuberant use of scat within the innovative context of pianist Tadd Dameron’s small band at the Royal Roost?

Contrary to most Swing Era female vocalists, Anita O’Day was a singer and musician, perhaps a musician above all. She herself said: “I studied music and harmony and so I said to myself: “Everybody sings the melody, I’m going to improvise on the basic chords, using everything I know about harmony.” I even went so far that people said: “It’s terrible, she doesn’t know how to sing the melody.” (interview by Jean-Louis Ginibre, Jazz Magazine, September 1966). Be that as it may but, while she was with Gene Krupa’s band, she became the favourite partner not only of the drummer himself but also of other outstanding jazz musicians, including trumpeter Roy Eldridge, who was to hoist the Armstrong tradition to the new heights of bebop.

A few of the sides on this CD are from Anita O’Day’s period with Krupa, her stint with Stan Kenton (the first in a long line of singers with his band who modelled themselves on her) and her dazzling bebop sallies with Dameron. However, we have concentrated mainly on the recordings made under her own name, the first she cut for Bob Thiele, head of the small Signature label which, along with several other quality small labels, captured many of the exciting developments in jazz that were going on at the time (e.g. the growth of bebop in the late 40s)—something that big recording companies often failed to do. These 1947 recordings from three different sessions reveal Anita’s irresistible verve. The big bands that accompany her (only two titles are backed by a small group), comprising musicians mainly from the Swing era, in no way prevent her being herself. She can take an old tune, shake it by the scruff of its neck and turn it into something completely new. This great lady of jazz was rediscovered by audiences world-wide through the film of the 1958 Newport Festival Jazz On A Summer’s Day in which she is seen scatting with Max Roach.

Adapted from the French by Joyce Waterhouse

Anita O'Day (née Anita Belle Colton) est une chanteuse américaine de jazz (née le 18 octobre 1919 à Chicago et morte à West Hollywood, le 23 novembre 2006).

Carrière

Pure autodidacte, Anita O'Day devient chanteuse professionnelle en 1939 sur la recommandation de l'un des responsables de Down Beat, Carl Cons, qui l'a entendue par hasard au club « Kitty Davis » de Chicago. Elle connaît le succès dès ses premiers enregistrements avec Gene Krupa et Roy Eldridge en 1941, se démarquant des chanteuses contemporaines grâce à son sens rythmique et sa façon de se présenter comme l'un des musiciens plutôt que comme une diva. Elle évolue avec d'autres big bands dans les années 1940, notamment avec celui de Stan Kenton, avant de prendre le virage bebop dans les années 1950, développant un scat hors pair. Elle fait partie de l'écurie du label Verve Records depuis les débuts de l'étiquette, signant une quinzaine d'albums, très bien cotés parmi les amateurs de jazz.

Son heure de gloire vient lors du Festival de Jazz de Newport en 1958, alors qu'elle est filmée à son insu pour le film Jazz on a Summer's Day qui la fait connaître à travers le monde. Comme bien d'autres musiciens de l'époque, elle est dépendante à l'héroïne, qui a failli lui coûter la vie lors d'une overdose en 1968, ainsi qu'elle le décrit dans ses mémoires High Times, Hard Times, publiés en 1981.

Le 28 octobre 1970, lors d'un passage à Paris en première partie de Charlie Mingus, elle est huée et insultée par le public pendant plus d'une demi-heure. Finalement, Charlie Mingus vient sur scène pour tenter de calmer les choses, et il déclare d'un air désespéré : « Ce que vous faites subir à Anita ce soir, c'est ce que nous vivons tous les jours, nous, les noirs américains ! »

On peut l'entendre chanter de nouveau à Paris plusieurs années plus tard, au New Morning en 1988, et au Franc Pinot en 2003. Elle vit jusqu'en 2006, publiant à l'âge de 87 ans un dernier album, Indestructible.

Discographie

Let me off uptown (avec Gene Krupa, 1941)

And her tears flowed like wine (avec Stan Kenton 1944, très grand succès, plus d'un million et demi de disques vendus).

This is Anita (1956)

Them There Eyes (1956)

Pick Yourself Up (Verve, 1956)

Sings the Most (avec Oscar Peterson, 1957)

Sings the winners (1958)

Cool Heat (avec Jimmy Giuffre, 1959)

Anita O'Day Swings Cole Porter With Billy May (Verve,1959)

Incomparable (Verve, 1960)

All the sad young men (avec The Gary Mc Farland orchestra, 1961)

Don't explain (1961)

Trav'lin' Light (Hollywood (janvier 1961)

Time for Two (avec Cal Tjader, 1962 )

Live In Tokyo (avec Toshiyuki Miyama and All Stars Orchestra 1963)

Fly me to the moon (1966)

Anita O'Day in Berlin (1970 - Live at the Berlin Jazz Festival avec G.Arvanitas - piano, J.Samson - basse, C.Saudrais - batterie) - MPS

Blue Skies (1979)

Live at the city (San Francisco, Septembre 1979)

In a mellow tone (1989)

Wikipédia