Votre panier

Il n'y a plus d'articles dans votre panier

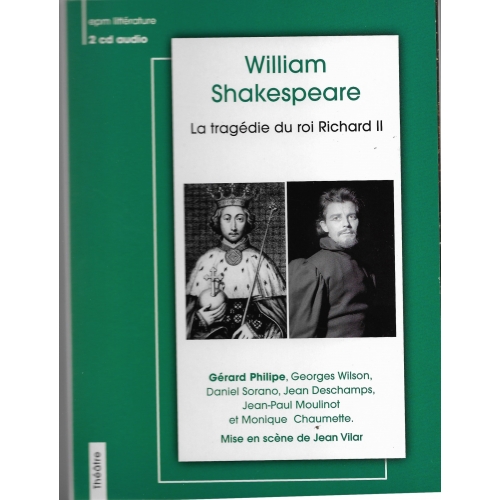

William SHAKESPEARE / RICHARD II

985622

15,00 €

TTC

2 CD / LA TRAGÉDIE DU ROI RICHARD II / INTÉGRALE / JEAN VILAR, GÉRARD PHILIPE

VOUS RECEVREZ UN BON D'ACHAT 10% À PARTIR DE 40 € DE COMMANDE

(La division par tableaux est celle adoptée par le TNP, sont supprimés les tableaux VIII, XV et XVI) CD 11 Tableau 1 : Londres, une salle du Palais royal – Le roi Richard, Jean de Gand 11'202 Tableau 2 : Londres, une salle du palais de Lancastre – Jean de Gand, la duchesse de Gloucester 4'31 3 Tableau 3 : Gosford, près de Coventry, un champ clos – Le Lord Maréchal, le duc d'Aumerle 13'084 Tableau 4 : Londres, une salle du Palais royal – Le roi Richard, le duc d'Aumerle 3'125 Tableau 5 : Londres, une salle du palais d’Holborn - Jean de Gand, le duc d'York 16'176 Tableau 6 : Londres, une chambre du Château – La reine, Bushy, Bagot 8'317 Tableau 7 : Dans le comté de Gloucester, une campagne sauvage – Bolingbroke, Northumberland , le duc d'York 8'558 Tableau 9 : Bristol, au camp de Bolingbroke, devant le château – Bolingbroke, Le roi Richard, le duc d'York, Northumberland 2'56 CD 2 1 Tableau 10 : La côte du Pays de Galles, devant le château d’Harlec – Le roi Richard, Aumerle 12'162 Tableau 11 : Au Pays de Galles, devant le château de Flint – Bolingbroke, Le duc d'York, Northumberland 11'313 Tableau 12 : Langley, dans le jardin du duc d’York - La reine et ses suivantes 7'104 Tableau 13 : Londres, palais de Wesminster, séance plénière du parlement - Bolingbroke, Bagot, le duc d'Aumerle, Northumberland 19'015 Tableau 14 : Londres, une rue menant à la tour – La reine, le roi Richard 6'386 Tableau 17 : Windsor, une salle du Château – Exton, le serviteur 1'077 Tableau 18 : Pomfret, la prison du Château – Le roi Richard 8'268 Tableau 19 : Windsor, une salle du Château – Bolingbroke, le duc d'York 4'06

Distribution par ordre d’entrée en scène

Le roi Richard II : Gérard PhilipeJean de Gand : Jean-Paul MoulinotBolingbroke : Jean DeschampsThomas Mowbray : Georges LycanLe Maréchal d’Angleterre : Guy ProvostGreen : Pierre HatetBushy : Jean-Pierre DarrasBagot : Jacques DasquéDuchesse de Gloucester : Mona-DolDuc d’Aumarle : Yves GascComte de Northumberland : Georges WilsonLa reine : Monique Chaumette1er suivante : Zanie Campan2e suivante : Christiane MinazzoliLord Ross : Jean-François RémiWilloughby : Guy ProvostDuc d’York : Daniel SoranoHenry Percy : Roger MollienSir Etienne Scroop : Philippe NoiretEvêque de Carlisle : Georges RiquierJardinier du Duc d’York : Jean-Paul MoulinotL’aide jardinier : Laurence BadieFitzwater : Jean-Pierre DarrasUn Pair : Lucien ArnaudL’abbé de Westminster : Guy ProvostSir Pierce d’Exton : Pierre HatetLe palefrenier : CoussonneauLe geôlier : Lucien Arnaud Mise en scène de Jean Vilar (TNP)Musique de Maurice JarreVersion française : Jean CurtisRéalisation de Jean DeschampsPrise de son André Charlin

RICHARD II

Ou le vrai-faux début de la Guerre des Deux-Roses

Pour bien comprendre qui était le roi Richard II, il faut revenir sur toute une partie de l’histoire de l’Angleterre. Il faut reprendre le fil de l’histoire de l’Europe, comme toujours étroitement liée aux familles royales et leurs alliances complexes ; revenir au début du XIVème siècle et aux prémices de la seconde Guerre de Cent Ans.

Celle-ci commence en 1337 lorsque Édouard III, petit-fils de Philippe IV « Le Bel » , dispute la légitimité du trône de France à Philippe VI (neveu du même Philippe Le Bel). Les tumultes politiques autant qu’économiques et diplomatiques des décennies suivantes découlent directement des affrontements entre les branches rivales des descendants du roi Édouard III.

Celui-ci eut de nombreux enfants de son mariage avec Philippa de Hainaut. Sept (seulement) passeront l’âge de quinze ans : Édouard de Woodstock dit le « Prince Noir » , Isabelle, Lionel d’Anvers, John of Gaunt (Jean de Gand) duc de Lancaster, Edmond de Langley duc d’York, Marie et enfin Thomas de Woodstock.

C’est évidemment Édouard, le fils aîné qui devait succéder à Édouard III. Mais, atteint d’une grave maladie, il décède en 1376, un an avant son père. C’est donc le tout jeune Richard II, second fils du Prince Noir, alors âgé de dix ans, qui monte sur le trône, tandis que la régence est confiée à Jean de Gand.

Sans descendant, Richard II nomme logiquement Roger Mortimer (comte de March) le fils de Lionel d’Anvers comme son successeur. Mais Henri Bolingbroke – le fils de Jean de Gand – ne l’entend pas de cette oreille. Il renverse Richard en 1399, quelque temps après le décès de son père. Il devient ainsi Henri IV, premier roi issu de la maison de Lancaster.

De son union avec Jeanne de Navarre naîtra le futur Henry V. Celui-ci, fin stratège et roi respecté, mènera les Anglais à la victoire lors de la bataille d’Azincourt en 1415, non sans avoir fait exécuter, la même année, Richard comte de Cambridge, fils d’Edmond de Langley. Pour s’assurer la couronne de France, Henry V épouse Catherine de Valois, la fille de Charles VI. Mais il décèdera quelques semaines avant son beau-père, abandonnant le trône au Dauphin Charles VII.

Henri VI a un an à la mort de son père en 1422. La régence revient en partage à ses oncles les ducs de Gloucester et de Lancaster. La Guerre de Cent Ans s’achève en 1453. La folie de Henri VI encourage encore davantage les ambitions royales de Richard d’York, descendant par sa mère, Anne Mortimer, de Lionel d’Anvers. Cette rivalité va mener à la fameuse bataille de Saint-Albans qui marque, en 1455, le début officiel de la Guerre des Deux-Roses – ainsi nommée en raison des emblèmes respectifs des deux maisons rivales : celle de Lancaster avec sa rose rouge et celle d’York qui arbore une rose blanche.

En 1461, Édouard d’York, fils de Richard d’York se proclame roi et fait emprisonner Henri VI, le privant définitivement de sa couronne en 1470 . Le règne d’Édouard IV sera symbole d’accalmie et de relative prospérité. Sa mort, en 1483, déclenche indirectement la reprise des hostilités lorsque son fils, Édouard V, se voit dépossédé du trône par son oncle, le duc de Gloucester, futur Richard III (qui fut pourtant un conseiller dévoué et loyal du roi défunt), lequel épouse ensuite Anne Neville, la veuve de son frère Édouard IV.

Le dernier roi de la dynastie des Plantagenêt sera finalement renversé par Henri Tudor, prétendant légitime au trône . Il tue Richard en 1485 lors de la célèbre bataille de Bosworth qui marque symboliquement la fin de la Guerre des Deux-Roses. Henri VII, en épousant Élizabeth d’York, fille d’Édouard IV, unifiera définitivement les deux maisons historiquement rivales. Il est le fondateur de la dynastie des Tudor qui règnera jusqu’en 1603.

Ainsi, le règne de Richard II, ou plus exactement son renversement par son cousin Henri Bolingbroke, apparaît-il clairement comme le véritable point de départ de cette guerre civile qui va décimer l’aristocratie anglaise près de cinquante-cinq ans après sa mort.

Né à Bordeaux en janvier 1367 , Richard commence par inspirer respect et admiration. On reconnaît son intelligence, on acclame l’héroïsme de ce roi-adolescent. Mais plus tard, il paraîtra au contraire faible, hésitant, et sera méprisé de la cour et du peuple.

L’une des épreuves auxquelles le roi doit faire face est la révolte des paysans du Kent en 1381. S’inspirant des thèses développées par John Wyclif relativement à la pauvreté du clergé , le beghard John Ball (moine itinérant ayant fait vœu de pauvreté) du Norfolk, et Jack Straw sensibilisent largement les paysans, écrasés par le poids du tribut papal – théoriquement dû par les nobles mais extorqués aux pauvres cerfs –, aux théories de Wyclif. La rébellion gronde mais c’est l’arrestation de Ball par les gardes de l’Archevêque de Canterbury qui déclenche réellement les émeutes. Convaincu que le peuple va se soulever face à cette injustice, Ball prédit l’arrivée de vingt mille hommes pour le libérer : il seront près de cent mille paysans, menés par Wat Tyler, à entreprendre une marche sur Londres que personne n’avait prévue. Arrivés aux portes de la capitale, ils font valoir leurs revendications : la libération de John Ball, l’abolition du servage et celle des privilèges de chasse et de pêche pour la noblesse. Richard, qui a alors tout juste quinze ans, est impressionné par la foule. Il se réfugie dans la Tour de Londres, mais les paysans forcent les portes de la ville et donnent l’assaut de la tour le 14 juin. Épargné de justesse, il mènera d’âpres négociations avec les paysans fédérés, lâchant du lest tout en s’entourant d’une armée de huit cent soldats pour mater la révolte.

En 1382, il épouse Anne de Bohème, fille de Charles IV (empereur du Saint-Empire romain germanique). Mais celle-ci décède en 1394 sans lui donner de descendance. Deux ans plus tard, il se remarie avec Isabelle de Valois, fille du roi de France qui le laisse également sans enfant.

Certains estiment qu’il est trop faible, trop soumis à l’influence de ses favoris, partisans de réformes en faveur du peuple. Dès lors, cinq puissants de son entourage, menés par Thomas, duc de Gloucester, forment le « Lords Appellant » (Conseil des Lords), et parviennent ainsi à faire accuser de trahison cinq des « compagnons de débauche » de Richard. En représailles, celui-ci fait arrêter et exécuter trois de ces dissidents en 1397. Les deux autres (Henri Bolingbroke et Thomas de Mowbray) seront bannis du territoire anglais. Pendant l’exil de son père, Richard prend le futur Henri V sous son aile.

En 1399, Jean de Gand décède et Richard s’empare de son héritage. Il déclenche ainsi les foudres de Bolingbroke, lequel, profitant de la campagne en Irlande menée par Richard II, revient en Angleterre et se fait élire roi par le Parlement. L’ancien roi est capturé par le nouveau Henri IV qui le pousse à abdiquer et à désavouer le Comte de March, héritier légitime de la couronne . Il sera exécuté en prison en 1400 à 23 ans.

Cet assassinat « ouvre le drame immense d’un siècle d’histoire » qui ne s’achèvera qu’en 1485 et l’avènement de Henri VII : la Guerre des Deux-Roses.

Les débuts de la « deuxième tétralogie » shakespearienne

William Shakespeare écrit La Vie du roi Richard II autour de 1595. Avec elle, il entame le deuxième volet de son cycle de pièces sur l’histoire anglaise. Si l’on a coutume de diviser ce cycle en deux parties, c’est que Shakespeare prend l’histoire en sens inverse. Il rédige d’abord, probablement dès 1591 les deux Henri VI, puis Richard III . L’ordre chronologique est respecté, mais il se penche ensuite sur Richard II – opérant donc un retour en arrière de près d’un siècle – avant d’écrire Henry IV puis Henri V. On peut dès lors considérer qu’il divise l’histoire de l’Angleterre en deux blocs ayant chacun une cohérence historique propre, le premier, plus récent, permettant de mieux comprendre le second. Conception historique audacieuse, postulat intéressant qui permet d’éclairer l’Histoire ancienne à la lumière de ses conséquences dans un passé plus récent – ce qui, d’ailleurs, quelques siècles plus tard, sera un procédé courant parmi les historiens.

Cette démarche n’est pas innocente non plus dans l’œuvre de Shakespeare elle-même. Comme l’a fort justement souligné Thérèse Tremblais-Dupré, cela traduit un désir de « commencer pour son pays le deuil des malheurs où l’ont plongés les guerres fratricides ». Le XVIème siècle, qui voit l’avènement d’Élizabeth, est encore passablement tourmenté par les questions de filiations royales et de légitimité politique. À preuve, l’utilisation de Richard II par le Comte d’Essex pour tenter de déstabiliser la reine lors du complot mené contre elle en 1601 .

Cet épisode explique en partie que Richard II ait été longtemps considérée comme subversive, réduite à un simple propos politique et il faudra attendre le XVIIIème siècle pour que les qualités littéraires du texte commencent à être reconnues. Devenue l’une des pièces les plus prestigieuses du « Grand Will », elle inspirera les plus grands metteurs en scène et le roi prit l’apparence d’acteurs tels que John Gielgud, Ian McKellen, Derek Jacobi – acteurs « shakespeariens » de référence – et même la comédienne Fiona Shaw, dirigée, comme souvent, par l’excellente Deborah Warner au milieu des années 1990.

Dans l’écriture de Shakespeare, dans son évolution au fil des textes, on note un écart très marqué dans le traitement de ces différentes phases de l’histoire de son pays. Dans la forme d’abord (de celle des Mystères avec Henri VI, jusqu’à celle, plus libre, déjà largement ébauchée dans Richard III et qui s’épanouit avec Henry V) ; dans le ton ensuite (d’une approche presque purement historienne s’apparentant aux chroniques, puis se rapprochant de plus en plus de l’humain, de l’être – en l’occurrence royal – dont il choisi de raconter l’histoire). Cette « mutation » stylistique du drame historique en drame métaphysique, montre bien l’intérêt croissant de Shakespeare pour une question fondamentale, La question qui fait de lui l’indéniable précurseur d’une écriture dramatique qui s’épanouira particulièrement autour du XIXème siècle : celle de l’homme face à son destin. Au fil de son œuvre, il resserre considérablement son propos autour d’un personnage central, confronté à une destinée hors norme et de sa gestion intime des crises qui naissent de cette vie exceptionnelle. Il envisage ainsi l’histoire des têtes couronnées en tentant d’adopter le regard intérieur des protagonistes, en faisant pénétrer le spectateur et le lecteur dans le secret de ces êtres trop souvent perçus comme des rocs intouchables. Ses pièces rendent non seulement compte de la place accordée à ces rois par leurs partisans ou leur peuple – place quasi-divine, faite d’un mélange de haine, d’envie, de mépris, de vénération et de crainte – mais encore et surtout de ce qui se cachait derrière leurs actes, parfois sanglants, souvent cruels, toujours ambivalents. Qui étaient ces hommes ? Quelle était leur histoire personnelle ? Quels étaient leurs conflits intérieurs, leurs doutes, leurs angoisses ? Comment accepter d’endosser le rôle de « majesté divine » alors qu’on est propulsé, parfois très jeune, au sommet d’un état tout puissant ? L’un des textes les plus parlants à ce sujet est sans doute son magnifique Henry V. Mais des monologues du jeune roi vainqueur de la bataille d’Azincourt, on retrouve des traces sensibles dans ce Richard II. C’est avec cette pièce que le propos s’affine, que ces interrogations, psychologiques avant l’heure, se précisent. Tous sont des frères – ou des cousins – du Hamlet qu’il lui reste alors encore à écrire.

Shakespeare choisit de représenter uniquement les deux dernières années de la vie du roi Richard, alors que sa chute est déjà annoncée, alors qu’il n’est déjà plus, aux yeux de son peuple et de sa cour, qu’un roi fragile et incompétent. Ce choix est loin d’être anodin et relève même d’une logique dramatique très précise. Shakespeare choisi toujours en effet d’opposer « deux grandes familles de personnages : les gens d’action et les irrésolus. Souvent, l’irrésolu est le principal personnage de la pièce, dont le sujet devient la détérioration de celui-ci et la rétrocession progressive devant l’autre, mieux doué que lui pour la vie ; le premier le plus souvent doué des qualités les plus exquises, l’autre plus fort parce que moins scrupuleux » . Face à un Richard déboussolé, abandonné par les siens, se dresse le futur Henri IV, résolu, ambitieux et vengeur. L’intrigue repose sur la lutte à mort entre un roi légitime mais faible qui se révèle incapable de gouverner et un « usurpateur » puissant que son destin appelle à prendre les rênes du royaume. Cette lutte va se résoudre, comme souvent, par l’ultime révélation accordée au protagoniste juste avant sa mort, une double prise de conscience, sur son rôle de roi d’une part et sur sa condition d’homme de l’autre, deux « états d’être » en conflit permanent, irréconciliables. Après son abdication, Richard se trouve plongé dans « un complet dénuement proche de la sainteté » qui fait directement écho aux thèses de Wyclif (lesquelles déclenchèrent les fameuses révoltes du Kent). Et c’est cette totale dépossession de ses richesses comme de son pouvoir – de son royaume – qui lui apportent la révélation de la vanité :

« Qu’avons-nous d’autre à léguer que nos corps, qui reviendront à la terre ? […] Est-il rien que nous puissions appeler nôtre ? Rien que la mort, la mort et la couche de terre ingrate qui servira de couverture à nos os./ […] asseyons-nous sur le sol et contons-nous la fin lamentable des rois : ceux-ci détrônés, ceux-là tués à la guerre, d’autres hantés par le spectre de celui qu’ils avaient déposé, d’autre empoisonnés par leurs épouses, d’autres égorgés dans leur sommeil et tous – assassinés ! Car dans la couronne vide qui ceint les tempes fragiles d’un roi, la Mort tient sa cour. […] cessez vos prosternations qui sont dérisoires devant un être de chair et de sang ! Laissez là le respect, la tradition, les formes, les cérémonies. Vous vous êtes trop longtemps mépris sur mon compte. Moi aussi, j’ai faim, j’ai froid, je souffre, et j’ai peur d’être seul. Et voilà l’esclave que vous appeliez un roi ? »

Cette citation résume bien toute la problématique shakespearienne. En même temps qu’elle énonce les différentes morts des rois, toutes celles que l’on rencontre dans son œuvre prolifique, elle exprime l’impossible dilemme quasi-schizophrénique d’un homme promu à un destin dont le propre est de décider de celui des autres, de ses semblables et d’être privé du sien propre.

Comme l’un de ces miroirs qui foisonnent chez Shakespeare, la chute de Richard renvoie à Bolingbroke le reflet de son propre destin. La pièce s’achève ainsi sur une note forcément sombre, sur la tristesse du nouveau roi accablé par le poids de son premier crime – ce meurtre qu’il n’a pas souhaité – qu’il associe indirectement au fratricide originel d’Abel par Caïn. À Exton qui a perpétré le forfait, il répond :

« […] l’acte de haine/ Que ta fatale main a osé faire/ Souille ma tête et toute notre terre.

EXTON : L’acte, seigneur, vos lèvres l’ont formé

BOLINGBROKE : Si le poison nous sert, doit-on l’aimer ?/ Oui, de sa mort j’ai bien eu le dessein/ Mais, mort, je l’aime, et je hais l’assassin./ […] Va, erre avec Caïn au noir des nuits,/ Fuis le jour clair et le soleil qui luit./ J’’ai l’âme emplie d’un chagrin oppressant/ D’avoir à croître, aspergé de sang. Menons, vous tous, le sombre rituel -/ Mettons nos habits noirs et solennels./ J’irai en Terre Sainte pour laver/ Ma main coupable de ce sang sacré./ Tristes, sortons, et, suivant ce cercueil/ Prématuré, joignez-vous à mon deuil. »

Au-delà de la difficulté métaphysique et psychologique à supporter la charge du pouvoir, ce qui se cache derrière l’Histoire, derrière l’histoire même de ces hommes, c’est le drame de la condition humaine. Ce qui est au cœur de l’intrigue, c’est la prise de conscience de la chute inévitable, de l’irréductible et intolérable solitude – thématiques typiquement élisabéthaines, magnifiées par l’écriture shakespearienne.

D’Avignon à Chaillot ; de Vilar à Philipe

En 1947, Jean Vilar est contacté par Christian Zervos pour reprendre sa mise en scène de Meurtre dans la cathédrale de Thomas Stearns Eliot . Le metteur en scène, qui accepte avec enthousiasme le défi du théâtre en plein air et en Province, impose à la place trois créations : L’Histoire de Tobie et Sara de Paul Claudel, Les Incendiaires de Maurice Clavel et enfin Richard II de William Shakespeare – alors fort peu jouée en France.

Dans ce cadre magique qu’offre le Palais des Papes, Jean Vilar, qui ne contente pas de signer la mise en scène mais interprète également le rôle-titre, fait un triomphe. Au point qu’il inscrira encore la pièce au programme des deux éditions suivantes de ce qui sera désormais Le Festival d’Art Dramatique d’Avignon.

En dépit de quelques maladresses – essentiellement dues au contexte du plein air –, on salue une scénographie sobre mais efficace, l’intelligence de la mise en scène, la subtilité de l’interprétation.

« La cour où nous étions réunis est longue, large et encore plus haute ; et cela a donné au spectacle son style : à cette échelle, le comédien, loin d’être écrasé, trouve la véritable grandeur de son personnage […] Ce sont des moments qu’on n’oublie pas. Sans doute, le spectacle hier soir n’était pas sans défauts, Jean Vilar […] n’a pas toujours encore la maîtrise d’une scène en plein air. Parfois et trop souvent ses comédiens ont parlé dos au public et le texte nous a alors échappé. Souvent aussi ils ont parlé trop vite, et le texte s’est dilué. Mais, quand par exemple l’un d’eux, Raymond Hermantier qui est je crois la révélation de cette soirée, nous donnait une idée exacte du débit nécessaire, la poésie dramatique de Shakespeare nous touchait aussitôt avec une intensité inouïe. […] dès maintenant, Jean Vilar a su excellemment jouer des entrées et des sorties, les comédiens apparaissant en sortant de l’ombre, disparaissant en s’y escamotant. »

Paul-Louis Mignon

« Le Soir ou Jean Vilar jouait son Richard II, la troupe des comédiens d’Oxford, qui, la veille, avait représenté en anglais La Femme silencieuse de Ben Jonson, assistait au spectacle. Très indiscrètement, j’écoutais leurs réflexions : Ils n’avaient jamais vu, disaient-ils, un Shakespeare monté en Angleterre, avec cette tenue, cette absence de faux-tragique, cette sobriété de moyens, cette efficacité d’émotion. Est-il plus bel éloge, et, j’en suis sûr, aussi mérité ? Vilar a soigné sa mise en scène de telle sorte que les tableaux s’enchaînent avec aisance et vraisemblance dans une pièce où le temps est le facteur principal. On suit la lente dégradation de la conscience du Roi qui rêve devant les événements. On assiste à sa déchéance progressive. Pas de grands éclats de voix, Mais une utilisation raffinée, comme en sourdine, de tous les symboles profus, de toutes les métaphores qui abondent dans les monologues et dont la préciosité paraîtrait peut-être excessive si on ne s’attachait pas précisément, comme le fait Vilar, à les rendre acceptables, et même pathétiques, par la simplicité tendue de l’expression. […] Jean Vilar a réussi là une de ses meilleures productions. »

Henri Fluchère

Et même, pour Jean Tortel : « […] la mise en scène de Jean Vilar éclaire la grandeur d’un des drames les plus difficiles de Shakespeare ».

Le succès qu’elle remporte pousse Vilar à inscrire la pièce au répertoire du TNP en 1953. Les reprises commencent en mai au Théâtre de Suresnes ; suivront ensuite Avignon en juillet, puis une tournée à l’automne en Écosse, en Allemagne ainsi qu’en Province, avant d’être enfin programmée en novembre au Théâtre du Palais de Chaillot.

Cela fait alors deux ans que Gérard Philipe a rejoint la troupe de Vilar. Si ce dernier a déjà prouvé la confiance et l’admiration qu’il porte au jeune premier en lui déléguant la mise en scène de Lorenzaccio , cette – unique – passation de rôle vient confirmer, si besoin était, le sentiment de filiation professionnelle, et même spirituelle, qu’il nourrissait à l’égard de son comédien fétiche.

Gérard Philipe est ainsi intégré à la très prestigieuse distribution où l’on retrouve Jean Deschamps (charismatique Bolingbroke), Georges Wilson, Georges Lycan, Georges Riquier, Philippe Noiret, Daniel Sorano, Monique Chaumette ou encore Christiane Minazzoli. Les répétitions commencent alors que Vilar tient encore le rôle sur la scène de son théâtre. L’interprétation de Philipe remet en question, bien plus qu’il ne l’avait cru, sa mise en scène.

« Mercredi 3 février 1954. Hier soir pour la 1ère fois, Gérard dans le rôle de Richard II. À chaque fois, je m’émerveille de ses dons, de cette grâce qui sait rester discrète, de cette technique si pure. Spectateur perdu au milieu de cette immense assemblée, je regardais et j’écoutais. Non sans inquiétude. À la lettre, ici et là, j’avais peur. Oui, peur. Pourtant est-il un comédien jouant sur ce monstrueux plateau qui m’ait jamais inspiré autant de confiance ? Mais je connais trop bien le rôle ; je le jouais encore il y a quinze jours. Attentif au moindre geste des uns et des autres – la mise en scène est nouvelle et a été conçue pour Gérard – je revenais toujours à ce « Roi des douleurs ». Jamais ne me fut plus évident que notre façon de servir le rôle est absolument différente. Gérard jouait tout à fait autrement ce magnifique rôle, troublait en définitive mon jugement, et m’interdisait par ses trouvailles même toute analyse utile et sérieuse de mon jeu.

Note : Gérard savait son rôle par cœur dès la 1ère répétition. »

C’est donc à une toute autre version de Richard II qu’assistent spectateurs et critiques.

« Le personnage de Richard, devenu si différent de ce qu’en faisait Vilar – au point qu’on dirait le négatif et le positif d’une même image – a encore semblé énigmatique […] Gérard Philipe semble s’approcher davantage de la vérité qui se cache dans le texte, comme l’amande dans la coque […] très jeune, beau et pâle, flexible, les cils blonds, les yeux clignotant d’inquiétude et de doute, [il] fait penser à un beau dégénéré, à un de nos derniers Valois, à un Habsbourg dévirilisé. Ce roi est une poule mouillée. Il a peur du sang qui coule et des choix résolus. Il a peur de sa responsabilité de roi. Peu à peu sa vraie figure va se dessiner dans ce sens. »

Robert Kemp

« De Richard, Jean Vilar nous avait légué l’image d’un roi de Livre d’Heures, baigné dans le bleu médiéval, entouré d’armoiries, de licornes et des griffons […] Philipe prit l’option contraire. Il troqua la robe contre la cotte de mailles, se colla une barbe noire, virilisa l’extérieur du personnage, afin que sa féminité scandalisât, et là où Jean Vilar simplifiait se livra à l’analyse [Mais il était] impossible de préférer une interprétation à une autre. C’était jeu égal. Celui de Gérard plus explicatif, celui de Vilar plus synthétique et plus rythmé. »

Et d’aucuns de saluer la plus grande subtilité du jeu du jeune premier, lequel révèle, dans une interprétation proche de celle qu’il proposera d’un Lorenzo – qu’il immortalisa –, toute l’ambiguïté du personnage – ambiguïté qui est le « signe de tous les grands personnages de théâtre ».

« [Il] traduit magnifiquement l’espèce de promotion spirituelle et poétique dont bénéficie le malheureux roi à partir du moment où sa situation est devenue désespérée. On dirait qu’il accède, de ce fait, à une lucidité supérieure, toujours refusée à ceux qui sont engagés dans l’action […] Je pense avoir rarement vu un acteur s’élever aussi naturellement à la grandeur indéfectible qui est la marque des princes authentiques ».

Gabriel Marcel

« Il est miraculeux […] Sa seule présence offre au personnage une crédibilité sans limites […] On a envie de dire qu’il joue comme un dieu, tant il crée autour de lui le monde qu’il porte en lui ».

Elsa Triolet

« [Il] a parfaitement rendu le côté bizarre du personnage, toutes les oscillations de son tempérament, son hésitation permanente, sa faiblesse, ses crises de colère maladive et puérile. Il a joué, dans ses instants de fureur, d’une voix qui se brise brusquement, et que l’émotion blanchit. Il a traduit le sautillement de son piètre héros. Il a exprimé les petites rages dangereuses de cet être perverti, livré aux influences de ses tristes favoris. Il a accusé la faiblesse, la présomption, la mollesse, la féminité, la versatilité de l’assassin de Gloucester. Il a mis en lumière ses excès d’assurance, sa cruauté, ses moments de dépression. Il l’a montré insolent, sarcastique, bouffonnant, puis soudain aussi désemparé qu’un enfant perdu. À la fin, il a su marquer le pathétique de l’abdication, de l’humiliation, de l’abandon, de la chute ; Toute la nervosité, tout le déséquilibre de cette nature douloureuse existent dans cette interprétation. » « Toutes ces nuances du rôle, Gérard Philipe les a admirablement marquées, indiquées, incarnées, avec un bonheur toutefois inégal : le passage de l’une à l’autre n’était pas sans être parfois un peu brusque, un peu forcé, trop volontaire, trop visible. Peut-être aussi a-t-il manqué un peu de tendresse à certains moments […] Si son Richard a moins de grandeur, s’il a un style moins homogène que celui de Vilar, il a plus de complexité et de diversité, il est aussi plus réaliste ».

Jean-Jacques Gautier

Cinquante-deux ans plus tard, on peut s’interroger, à l’instar de Julia Gros de Gasquet , sur ce que nous dit « aujourd’hui, à nous, cette voix à nu ? Une voix que nous n’avons jamais entendue réellement ? que raconte-t-elle du personnage, que dit-elle de l’acteur ? […] Faut-il avoir vu Gérard Philipe en scène pour être touché aujourd’hui par sa voix et se montrer sensible à ce qu’elle véhicule ? » Si elle « sonne tout d’abord comme une invitation à remonter le temps, vers une époque qui n’est plus la nôtre, celle des années 50 », elle n’en est pas moins troublante par son timbre (« […] une voix de ténor, toujours très bien placée, une articulation irréprochable, quelque chose de pincé aussi, de pointu. Une voix qui vient du masque. »), elle parvient à elle seule à nous donner une idée assez précise des nuances du jeu de Philipe, les hésitations, les élans, les passion, les fragilités du personnage.

« Sa voix était des plus prenantes. Ce n’est pas que le timbre en fût irréprochable ; elle nasillait, de mettait à chanter bizarrement, vous désorientant ; il arrivait qu’elle détonât dans l’aigu, de même que, par véhémence […] on brûle sans égard pour le rythme plusieurs degrés de l’échelle vocale. En revanche, jamais anodine, elle savait être douce à l’esprit et si persuasive que ses ondes allaient purement de source à votre cœur. Souvent, elle virait au cri, telle une alarme retentissante au fil d’une vie emportée à toute vitesse. »

Henri Pichette

« On n’avait pas besoin de lui donner l’intonation. Il la trouvait tout seul, particulière, imprévue, inattendue. Il vous broutait un texte avec frénésie, fantaisie […] Il donnait l’impression de ne pas avoir à comprendre ce qu’il disait mais de l’approcher par la danse, par la mimique, de laisser le verbe s’installer plastiquement, organiquement, par toutes les fibres alertées du corps. Il avait déjà cette diction très consonante, victorieuse, haut placée, cette voix vorace, agressive, cette manière insolente ou très tendre d’attaquer le discours, à son niveau maritime. Il parlait admirablement faux, hors de toute logique conventionnelle, enveloppant les mots d’une couche lyrique sans équivalent, d’une membrane de tremblements qui les faisait grésiller, et s’envoler sur la piste rouge du réseau nerveux, si riche de résonances. »

Georges Perros

Gérard Philipe mettait sa voix au service du texte, s’appliquant par sa diction et son rythme, à révéler les différents niveaux de lecture ; au service aussi du personnage, collant au plus près des émotions, des conflits internes. Cette voix que nous vous donnons à entendre ici est à Richard II – comme elle le fut à Lorenzo ou à Rodrigue – bien plus qu’un costume : une incarnation au-delà des images.

NOTICES COMPLÉMENTAIRES

William Shakespeare

La vie de celui qui, de par le monde, est largement considéré comme le plus grand dramaturge de tous les temps, continue à nous résister. Cependant que de nombreuses zones d’ombre persistent, on écarte de plus en plus les thèses développées à son sujet : qu’il n’avait jamais existé mais que ses œuvres étaient le fait de plusieurs auteurs (eu égard à l’incroyable richesse de son vocabulaire) ; qu’il n’était qu’un prête-nom pour le philosophe Francis Bacon ou encore le Comte d’Oxford… En réalité, il existe suffisamment de témoignages sur William Shakespeare – bien plus que pour la plupart de ses contemporains – pour considérer que cette œuvre foisonnante fut bien écrite de sa main et de sa main seule.

Il naît vraisemblablement le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon (« La Route qui traverse le gué »), quelques années à peine après l’avènement de la reine Élizabeth , qui marque le début d’une période d’exceptionnelle créativité littéraire. Sa mère, Mary, était l’héritière d’une famille de propriétaires terriens ; son père, John, était un artisan respecté et fut même un temps Bailli (Maire) de cette petite ville marchande située non loin de Londres – ce qui n’empêchera pas les Shakespeare d’être ruinés par les dettes.

William est le troisième de huit enfants – dont cinq seulement survivront . Il étudie à la Grammar School de Stratford avant d’épouser, en 1582 – à dix-huit ans – Anne Hathaway, fille de cultivateur, de huit ans son aînée. La naissance de Susanna – née six mois après le mariage – puis des jumeaux Hamnet et Judith en 1585, poussent William à abandonner ses études. On ignore comment il gagna sa vie mais il est vraisemblable que, à l’instar de la plupart des comédiens de l’époque, il ait investi dans la construction de nouveaux théâtres. Quoi qu’il en soit, c’est d’abord en tant qu’interprète qu’il démarre sa carrière théâtrale.

En 1592, il habite Londres – sans sa famille. Il commence à se faire un nom en tant que dramaturge (davantage même que comme acteur ), essentiellement grâce aux représentations de Henry VI dont il a vraisemblablement écrit deux parties. Mais la peste se propage et les théâtres sont fermés pendant deux ans. Commence alors une grande période de créativité durant laquelle de nombreuses pièces sont mises en chantier. Il est alors déjà le protégé du Comte de Southampton Henry Wriothesley – dédicataire des poèmes dramatiques Venus et Adonis, du Viol de Lucrèce, ainsi qu’une grande partie des Sonnets.

Avant le milieu des années 1590, il a déjà écrit – outre ces textes – La Comédie des méprises (ou des erreurs), Richard III, Titus Andronicus, La Mégère apprivoisée, Les deux gentilshommes de Vérone, Peine d’amour perdue ou encore Roméo et Juliette , alternant comédies, drames et fresques historiques.

Lorsque les théâtres rouvrent, Shakespeare acquiert, grâce à l’argent des poèmes, une part d’actionnaire dans la compagnie du Lord Chambellan (les Chamberlain’s Men) pour laquelle il ne cessera d’écrire. Bien que fortement influencé par le style de Christopher Marlowe , sa personnalité artistique est très affirmée et reconnaissable. Un ton pathétique associé à un sens du comique voire de la bouffonnerie, marques de sa volonté d’abolir les frontières entre tragédie et comédie ; la grande variété des registres de langue ; la maîtrise parfaite de l’écriture en pentamètres iambiques ; le lyrisme poétique – sans doute influencé par l’écriture des Sonnets – font de lui un auteur reconnu et populaire.

En 1595, il écrit La Vie et la mort du roi Richard II. L’année suivante, en 1596, Shakespeare perd son fils, Hamnet, qui meurt à l’âge de onze ans. Le Roi Jean, composé au même moment, porte la trace de ce deuil impossible :

« La douleur occupe la place de mon fils absent. Elle couche dans son lit, elle va et vient avec moi, elle prend ses jolis airs, me répète ses mots, me rappelle toutes ses grâces et habille ses vêtements vides de sa forme »

Acte III scène 4

Il retourne alors auprès de sa femme dans son pays natal où il devient gentilhomme.

À la fin des années 1590, il rédige consécutivement Le Marchand de Venise, Henri IV, Beaucoup de bruit pour rien, Henri V (qui clôt sa deuxième tétralogie), Les Joyeuses commères de Windsor , Comme il vous plaira et Jules César. Sa renommée est grande – on le compare parfois à Plaute ou à Sénèque –, ses pièces sont données partout et il s’enrichit. Cependant, il manque un théâtre à la troupe du Lord Chambellan. Profitant de la dispute qui oppose des comédiens au propriétaire du terrain sur lequel ils ont fait construire leur théâtre, Shakespeare et ses acolytes récupèrent le bois pour construire, sur l’autre rive de la Tamise, le fameux Théâtre du Globe : trois étages de gradins couverts et un parterre pouvant accueillir trois mille personnes. Les pièces du Grand Will trouvent alors leur cadre idéal.

Survient alors une période de doute littéraire, sans doute liée à la guerre que se livrent théâtres privés et théâtre publics populaires dont Shakespeare est un fervent défenseur. Il se confronte par exemple avec assez de violence à son « rival » Ben Jonson, lequel servit peut-être de modèle au personnage d’Ajax dans Troïlus et Cressida.

1601 est une année charnière. Alors que son père décède, William est en pleine écriture de son chef-d’œuvre : Hamlet, qui aborde justement ce thème. Dans cette même pièce, le critique Malone voit une référence directe à un événement historique : la tentative de renversement de la reine Élizabeth par le Comte d’Essex. La dernière réplique d’Horatio alors que s’éteint son compagnon et roi, serait à lire comme un écho direct aux dernières paroles d’Essex sur l’échafaud. « Quand ma vie se séparera de mon cops, envoie tes anges bienheureux pour recevoir mon âme et la transporter jusqu’aux joies du ciel » devient ainsi sous la plume du dramaturge : « Bonne nuit, doux prince, et que des vols d’anges te conduisent en chantant à ton repos ». Il est à noter qu’il s’en fallut de peu que Shakespeare, à l’instar de Southampton qui sera fait prisonnier, ne soit inquiété par les conséquences de son « implication » dans cette tentative de coup d’état. Essex paya en effet la troupe pour que Richard II soit donné la veille de la révolte dont il est l’instigateur, afin d’envoyer un message à la reine par l’entremise de la fameuse scène de la déposition (laquelle est censée représenter la destitution d’Élizabeth, voire la provoquer).

En 1603, alors que la peste a réapparu à Londres et que les théâtres doivent être à nouveau fermés, Jacques Stuart monte sur le trône et la troupe devient « La Troupe du Roi » (« King’s Men »). Bien qu’il continue à écrire quelques comédies (dont La Nuit des rois, Tout est bien qui finit bien ou Mesure pour mesure), le ton de ses œuvres s’assombrit considérablement. Ses tragédies se font plus violentes, ses personnages plus sanglants, à l’image d’Othello, de Macbeth (commande du Roi), ou du Roi Lear. Viennent ensuite les tragédies gréco-romaines (Antoine et Cléopâtre, Périclès, Coriolan, Timon d’Athènes) dans lesquelles on peut déceler des traces des expériences de sa vie d’homme : le mariage de sa fille aînée avec le riche médecin John Hall et la mort de son frère comédien en 1607, le décès de sa mère en 1608.

À partir de 1609, les comédiens commencent à occuper le théâtre couvert des Blackfriars, qui devient le nouveau siège de la troupe. Peu de temps après, Shakespeare se retire définitivement à Stratford. Il traverse alors une crise religieuse importante qui se ressent dans ses pièces suivantes (La Tempête et Le Conte d’hiver). Il rédige aussi Cymbeline, puis, en collaboration avec John Fletcher, ses deux dernières pièces : Les Deux nobles cousins et surtout Henri VIII (autour de 1612-1613 ).

William Shakespeare décède le 23 avril 1616, le jour même de ses cinquante-deux ans .

« En ce même jour, j’ai émis mon premier souffle, maintenant la roue du temps le remporte. Là où j’ai commencé, je finis. Ma vie a parcouru son arc ».

« Garde-toi, doux ami pour l’amour de Jésus

De fouiller la poussière renfermée ici

Béni soit celui qui épargne ces pierres

Et maudit soit celui qui dérange mes os. »

Épitaphe

De son vivant, de nombreux éditeurs trahirent l’œuvre du grand dramaturge. Les premières éditions, publiées au format in-quarto, ne furent que rarement ou partiellement relues par leur auteur. Il faudra attendre 1623 (l’année de la mort de sa femme, Anne) pour que paraisse la première édition fiable de ses œuvres. Réalisée par les comédiens John Heminges et Henri Condell et éditée chez William Jaggard, cette publication, plus connue sous le nom de « premier in-folio », regroupe la quasi-totalité des pièces de Shakespeare – exceptions faites de Troïlus et Cressida, Périclès et Les Deux nobles cousins.

William Shakespeare a composé une œuvre extraordinairement riche qui continue, près de quatre cents ans après sa mort, à être interprétée, analysée, adaptée, lue… partout dans le monde. S’il est un auteur dont on peut dire que les écrits confinent à l’universalité, c’est bien de lui. La finesse et la justesse de son regard témoignent d’une intelligence humaine rare. Plusieurs siècles avant l’invention de cette discipline, l’étonnante cohérence psychologique de ses personnages reste troublante. La profondeur de ses analyses tant philosophiques qu’historiques sur les enjeux du pouvoir, les liens entre barbarie et civilisation, leur brillance, font de cet auteur le plus étudié de tous les temps. Doté d’une exceptionnelle culture, s’inspirant de sources précises – qu’il n’hésite pas parfois à trahir intelligemment – son œuvre est d’une richesse inépuisable qui résiste à toute adaptation ou interprétation définitive. En brouillant les genres, il s’est dévoué, mieux que quiconque peut-être, au « Théâtre Populaire » au sens noble – au sens vilardien – du terme : l’exigence absolue de la qualité ; l’alliance de la bassesse et de la noblesse, du rire et des larmes ; l’exploration des sentiments universels ; la grande variété des personnages, tout cela à l’adresse d’un public aussi varié que possbile. Défi de taille que tant de ces grands hommes de théâtre chercheront à défendre (Molière, Jouvet, Vilar…).

« Du plus apte à celui qui sait à peine épeler. Voilà où vous êtes comptés. »

Épître au premier in-folio

Martine Jafrézique

Jean Vilar

Né à Sète le 25 mars 1912, il abandonne à vingt ans ses études de lettres pour se rendre à Paris où il suit les cours du philosophe Alain et ceux de son mentor Charles Dullin (au Théâtre de l’Atelier où il devient comédien et régisseur). Il rencontre Jean-Louis Barrault, fréquente Antonin Artaud, Jacques Prévert ou encore Robert Desnos.

Son service militaire, effectué à Hyères entre 1937 et 1938, interrompt l’enseignement de Dullin. À son retour, il cherche à créer un groupe de comédiens. Mais « L’Équipe » donnera très peu de représentations car la Guerre éclate et Vilar est appelé sous les drapeaux.

Rapidement réformé, il fait une autre rencontre décisive, celle d’André Clavé. Celui-ci cherche alors à rassembler artistes et écrivains « que la débâcle a plongée dans le désarroi » . Il prend contact avec les élèves de Dullin, associant rapidement Vilar à l’expérience de « Jeune France ». il y est chargé d’animer la réflexion concernant l’organisation du théâtre et l’idée d’un « service public » théâtral germe dans son esprit . Dans le même temps, il devient codirecteur des Comédiens de la Roulotte (troupe de théâtre ambulant fondée en 1936 par Clavé), où il apprend l’importance que peuvent avoir les autres arts pour le théâtre (il collaborera par la suite avec les peintres Jean Bazaine ou Léon Gischia ou encore avec le compositeur Maurice Jarre).

En 1943, Clavé est déporté pour « faits de résistance » et La Roulotte doit suspendre ses activités. Vilar décide alors de fonder sa propre compagnie : La Compagnie des Sept. Sa mise en scène de La Danse de Mort d’Auguste Strindberg lui assure une première reconnaissance artistique mais c’est la création en 1945 de Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot au Théâtre du Vieux-Colombier qui lance réellement sa carrière. C’est pour reprendre cette mise en scène que Christian Zervos l’invite, deux ans plus tard, à participer à « La Semaine d’Art en Avignon ». La pièce doit accompagner la grande exposition que Zervos a programmée en septembre au Palais des Papes autour des œuvres de Picasso, Braque, Matisse ou encore Giacometti, mais Vilar en décide autrement : « je suis trop jeune, les reprises, ça m’emmerde […] j’ai proposé trois créations : Richard II, Tobie et Sara de Claudel, et [Les Incendiaires, la première pièce de Maurice Clavel ]. » L’association étonnante de ces pièces et de ces auteurs si différents est à l’image du théâtre que Vilar entend déjà défendre : un théâtre de la diversité.

Vilar doit composer avec des conditions plus que modestes. La distribution se fait ainsi au gré des rencontres : qu’il croise Raymond Hermantier et celui-ci sera le Duc d’York. Qu’il travaille avec le metteur en scène Maurice Cazeneuve et il lui confie la mise en scène de L’Histoire de Tobie et Sara. Il privilégie de jeunes comédiens fraîchement sortis du conservatoire, parmis lesquels se trouvent de futures vedettes de la scène et de l’écran : « Pour la première de ma pièce [on a auditionné] une jeune fille, je me souviendrai toujours de son côté un peu minable et de ses socquettes […] qui faisaient un peu "tarte", enfin elle faisait pas très évoluée, et on l’a prise à la première audition […] C’était Jeanne Moreau. » À la dernière minute, effrayé par le peu de réservations faites pour la première, il confie à Clavel le rôle d’attaché de presse. Les contingences matérielles contraignantes contribueront à construire la « légende Vilar ».

« Aujourd’hui Jean Vilar est dans sa gloire, mais qu’est-ce qui peut davantage contribuer à sa gloire que ses risques, que ses débuts, que ses misères… »

Maurice Clavel

Très vite, cette « Semaine d’art » devient « l’événement théâtral de l’année 1947 ». Dans ce Midi enchanteur, inondé de soleil, bruissant de cigales, dans ce palais du XIVème siècle, Vilar est parvenu, en une semaine, à remettre en question le paysage théâtral français et ses modalités de représentation.

« C’est moins à la naissance d’un festival que semblent assister les chroniqueurs des premières années qu’à une renaissance du théâtre ; un saut, une presque analepse, par-dessus les années de guerre bien sûr, mais aussi la convention bourgeoise, lourde et étouffante, des représentations en salle, et voilà ressuscitées les grandes vertus antiques du dépouillement, de la sobriété, de la grandeur tragique.»

Gérard Arseguel

« [Si les représentations en plein air apparaissent désormais comme une évidence,] c’est que le spectateur n’y est pas prisonnier des conventions du théâtre sous la forme qu’elles prennent dans une salle parisienne. Entrer dans un théâtre [et particulièrement à Paris] c’est entrer dans une espèce de temple profane où la tyrannie des rites pseudo-sacrés vous étouffe dès le parvis […] Ici, voilà des rangs de chaises, un plateau qui s’avance au nez de tous, pas de rampe, pas de rideau. Les acteurs vous assaillent de tous côtés, ils disparaissent dans les profondeurs des ténèbres après avoir joué leur jeu. L’action se déroule comme elle doit se dérouler : elle remplit le temps sans interruption factice, sans ces "blancs" que rien ne peut combler ailleurs. »

Henri Fluchère

On assiste à la fondation involontaire, par anticipation, de toute la doctrine du TNP.

« […] il s’est assied et là il m’a parlé quand même peut-être pendant près d’une heure et il m’a exactement raconté, avec beaucoup d’années d’avance, le TNP, c’est-à-dire toute la doctrine, pas seulement celle du Festival, mais celle de l’absence de décor, de la suggestion du texte, de la grande et rigoureuse clarté qui contribue à l’ampleur de la mise en scène, bref, tout ce qu’on a dit depuis, tout ce qu’on a théorisé depuis, il l’a théorisé devant moi »

Maurice Clavel

Cette première expérience provinciale marque dans l’esprit de beaucoup (et pour longtemps) les débuts véritables de la réflexion sur la politique de « décentralisation dramatique » française et fait de Vilar son inspirateur. En réalité, Avignon était presque un « accident ».

« Quand je suis parti en 1947, je n’imaginais pas qu’il pourrait y avoir, dans les années à venir, une décentralisation aussi importante. Si j’ai quitté Paris pour aller jouer à Avignon, ce n’était pas pour faire de la décentralisation ; c’était pour rompre avec l’atmosphère à mon sens empuantie des théâtres à Paris, le ton de huis-clos qu’ils prenaient, la philosophie sordide à laquelle ils empruntaient ».

Les trois années suivantes sont celles de l’installation dans le paysage dramatique français de ce rendez-vous annuel désormais organisé en juillet.

« La réussite croissante du Festival Dramatique d’Avignon, prouve qu’une telle entreprise était nécessaire […] Il est souhaitable que Jean Vilar puisse continuer à monter annuellement ces trois spectacles au Palais des Papes. L’expérience prouve que l’entreprise est viable du point de vue commercial. Elle est viable aussi du point de vue spirituel. »

Henri Fluchère

« […] dans la Cour ou les Jardins du Palais, Jean Vilar anime par la parole la nuit et la pierre […] D’un été à l’autre, et malgré l’étonnante diversité des pièces choisies, il n’y a aucune rupture. »

Jean Tortel

Le reste de l’année, Vilar joue. L’Invasion d’Arthur Adamov, Jeanne au bûcher de Claudel ou encore Henri IV de Pirandello mise en scène en 1950 par André Barsacq à L’Atelier. C’est à ce moment-là que Vilar rencontre Gérard Philipe.

« […] après la représentation on frappa à ma loge, et un garçon que je connaissais assez mal, que je n’avais pour ainsi dire pas rencontré, se présenta, parla un moment, et de là… deux minutes de conversation, me dit, tout directement : "je désire travailler avec votre équipe à Avignon" car à ce moment-là, je n’étais pas encore directeur du TNP. Donc […] cette proposition de Gérard était absolument désintéressée puisque je n’avais ni théâtre, ni équipe fixe. »

L’été suivant, Philipe rejoindra la troupe à Avignon où seront données en alternance : Le Prince de Hombourg, La Calandria du Cardinal Dovizzi da Bibbiena, et Le Cid de Corneille.

Mais ce n’est pas le seul événement qui va, cette année-là, transformer la vie de Jean Vilar. 1951 en effet est l’année de grands bouleversements. Non seulement pour Vilar mais pour tout le théâtre français. Le 14 août, Louis Jouvet – sous la direction duquel Vilar vient de jouer dans Le Diable et le Bon Dieu de Sartre – est nommé Conseillé à la Décentralisation Dramatique. Mais, victime le jour-même d’une attaque, il décède le 16 août. Quelques jours plus tard, Vilar devient le directeur du Théâtre National Populaire . Ainsi, « [son] premier acte de directeur du TNP ne fut donc ni une décision, ni une distribution de pièce, ni une répétition. Ce fut de suivre le cercueil de Louis Jouvet. » Vilar, que le titre gêne, prend très à cœur ce nouveau rôle. Pourtant, sa nomination est rapidement controversée. On lui reproche de privilégier les tournées à l’implantation parisienne du théâtre ; de faire de l’ombre aux petites troupes en se tournant vers les salles de banlieue ; de choisir un répertoire trop classique, avec trop d’auteurs étrangers ; on l’accuse d’être communiste et, plus tard, de vouloir politiser le TNP

Et de fait, Vilar a une conception toute personnelle de la décentralisation et du « service publique ». Pour lui, il s’agit davantage d’organiser des tournées en banlieue parisienne, d’« Établir autour de Paris de solides bastions dramatiques. J’ai déjà planté mon fanion sur le premier bastion : le théâtre de Suresnes » En dépit des critiques, grâce sans doute à l’incroyable succès public de ses mises en scène, Vilar ira toutefois jusqu’à la fin de son mandat, en 1963.

Ensuite, il se consacre exclusivement à Avignon, avec toujours la même énergie, la même passion. Mais en 1968, le climat social et politique menace le festival d’interruption. On organise des rencontres entre militants et artistes et Vilar défend ardemment « son » festival, rappelant que, même pendant la Révolution Française, les théâtres étaient restés ouverts, réaffirmant son but de créer un théâtre résolument populaire qui réunirait les couches les plus défavorisées de la société – tout en reconnaissant que cette quête appartient sans doute au domaine de l’utopie.

« Je crois que cette conception du théâtre populaire est une chose pour laquelle il faut combattre et qu’il faut considérer comme une réalité qu’on doit mettre debout. Mais c’est peut-être aussi une chose aussi délicate à construire ou à faire, ça n’est qu’un idéal peut-être pour lequel on doit combattre quotidiennement et pratiquement, et que c’est aussi rare peut-être que la liberté. »

Livré aux critiques les plus virulentes, aux attaques les plus basses – y compris de la part de ses anciens collaborateurs et alliés –, son moral est fortement ébranlé. Il ne se remettra jamais totalement de ces épreuves.

Il meurt dans sa ville natale de Sète le 28 mai 1971, laissant le Festival d’Avignon orphelin.

Jean Vilar ne fut pas seulement un excellent comédien et un metteur en scène exceptionnel, il transforma littéralement le paysage dramatique français. En optant pour la sobriété des décors, Vilar a choisi d’effacer la mise en scène au profit du texte, d’atteindre à la substance même de celui-ci pour le rendre, en quelque sorte, plus lisible, plus immédiat.

« Devant ce plateau presque vide, où étaient seulement plantées quatre hautes piques, portant banderoles aux couleurs de Florence, j’ai compris toute l’importance d’un Vilar dans le théâtre contemporain. »

Albert Baussan

« La culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. »

Jean Vilar

Gérard Philipe

Gérard Philipe naît au sein d’une riche famille de la région cannoise le 4 décembre 1922. Son père, Marcel Philip (orthographe originelle de son nom de famille), avocat de formation, est un brillant homme d’affaires : il ouvre la banque Lloyd à Cannes, monte un cabinet d’assurances, implante à Nice les salons de thé Rumpelmayer, prend la direction du Parc Palace Hôtel de Grasse et, en 1928, devient même Consul de Roumanie.

Le jeune Gérard fait ses études dans les internats religieux prestigieux de la côte. En 1940, après son bac de philosophie, il entame « comme papa » des études juridiques. La même année, la famille rencontre Suzanne Devoyod (ex-secrétaire de la Comédie-Française) au Parc Palace. C’est grâce à elle que la vocation d’acteur du jeune Gérard va se faire jour. Celle-ci organise en effet des pièces caritative et c’est en remplacement d’un des « acteurs » tombé malade, que Gérard interprète son premier rôle. « Ce jeune homme à l’étoffe d’un véritable comédien » affirme-t-elle. Les Philip trouvent l’idée ridicule mais c’était sans compter sur la présence dans la région d’un grand nombre d’artistes et d’intellectuels – de gauche – que l’exode de 1940 a repoussés vers le sud. Par un heureux hasard, Marc Allégret séjourne alors au Parc Palace où il consulte Minou – la mère de Gérard – qui lit dans les cartes. Après la séance, celle-ci obtient du réalisateur un rendez-vous pour son fils. C’est une révélation : « Allégret m’a dirigé dans un cours de comédie dirigé par Jean Huet [un des assistants du réalisateur qui dirige le Centre des Jeunes du Cinéma], à Nice. Qui m’a fait comprendre que devenir comédien c’était avant tout une affaire de ténacité, de travail et de talent. » Pour celui qui avoua plus tard : « Ma vocation est née par vanité. Me voyant sans avenir bien déterminé, j’ai voulu avoir mon nom en grand sur les affiches », c’est une révélation.

Il rencontre Danièle Girard (future Danièle Delorme) , et en tombe amoureux. C’est en voyant « ce couple d’adolescents » qu’Allégret se prend à repenser à son projet d’adapter pour l’écran le roman de Colette, Le Blé en herbe. Il faudra toutefois attendre un peu : Vichy juge le roman immoral.

Dans les studios, Gérard rencontre ensuite Claude Dauphin et, de fil en aiguille, obtient un petit rôle dans Une grande fille toute simple (pièce de André Roussin que Louis Ducreux monte à Cannes). Il monte pour la première fois sur scène en 1942 et, déjà, on le remarque : « L’apparition de ce débutant suffit pour indiquer un tempérament peut-être exceptionnel et qui, s’affirmant un peu plus, nous vaudra l’un de nos meilleurs acteurs de demain. »

Après une tournée théâtrale et quelques petits rôles au cinéma, il commence, en octobre 1943, dans Sodome et Gomorrhe de Giraudoux aux côtés d’Edwige Feuillère. Jean Cocteau note alors dans son journal : « L’ange est très bien. C’est la première fois qu’il joue. Son nom est Gérard Philipe »

Vient ensuite le temps du conservatoire où il suit la classe de Denis d’Inès – qui remplace Jouvet – puis de Georges Le Roy pour qui il conservera une estime et une admiration sans bornes. Il obtient la mention Très Bien. En août, il participe à la libération de Paris. L’acteur, qui est en passe de devenir l’un des plus célèbres comédiens de sa génération, va cependant être ébranlé par un drame familial. Son père, Marcel, proche de Jacques Doriot, délégué régional des PPF, accueille, depuis 1942, les troupes mussoliniennes au Parc Palace. Lorsque l’Italie est mise en déroute, les officiers du Duce fuient et Marcel Philip est soupçonné d’avoir détourné une cassette de treize millions en liquide. Il se s’assure l’appui d’une personnalité de la Gestapo mais la famille déménage toutefois à Paris. Lorsque la victoire change de camp, Marcel Philip est arrêté (en septembre 1944) et emprisonné au camp de Saint-Denis puis à Fresnes. L’année suivante, alors que son fils triomphe sur scène dans Caligula de Camus au Théâtre Hébertot , il fuit à Barcelone alors qu’il bénéficie d’une liberté conditionnelle. Il sera finalement condamné à mort par contumace le 24 décembre 1945.

Gérard, dont les idées de gauche sont déjà affirmées, sort de cette épreuve en homme nouveau. « Il a commencé sa métamorphose. Un homme nouveau ? un homme, tout simplement. » Bien qu’il soit toujours resté en contact avec son père, jamais il ne s’exprimera sur ce drame personnel qui explique pourtant bien des comportements de l’homme engagé que l’on connaîtra plus tard, et même de l’acteur.

« Il réconciliait nos malheurs, le regard tourné vers un futur énigmatique, le sourire englué dans la nostalgie […] De savoir son père accusé de trahison, d’apprendre sa condamnation à mort, comment cette tristesse ne retiendrait-elle pas le sourire. D’entendre vilipender le monde dont on est issu, pense-t-on que cette amertume ne laisse aucune trace ? […] Par son jeu fébrile et raffiné, il voulait nier la déchirure. »

Michel Del Castillo

Sa rencontre avec Nicole Fourcade, sa future femme – qui prendra par la suite le nom d’Anne Philipe – renforce ses convictions politiques. Elle « lui a ouvert les yeux sur le monde de l’après-guerre qui se mettait en place. Un homme en train de naître sur les décombres d’une sinistre histoire de famille. Exactement l’homme que l’époque attendait, et dont elle va faire, pour longtemps, son héros ». Et, de fait, c’est très exactement ce qu’il va devenir. Pour les réalisateurs d’abord – qui lui confient essentiellement ce type de personnage –, pour le public ensuite.

« Gérard Philipe pensait qu’il ne lui fallait pas seulement être présent sur la scène, mais, pour l’être pleinement, être aussi, être d’abord présent au monde. L’univers dramatique n’était pas pour lui une parenthèse de la vie, un monde à part : il voulait qu’il fût l’expression de la vie tout entière, de toutes les passions et de tous les problèmes de son temps. Il voulut que son art, les personnages qu’il incarnait, et le personnage qu’il construisit, fussent nourris des expériences et des rêves, des préoccupations et des espoirs, des tentatives et des conquêtes de ses contemporains ».

Claude Roy

Il incarne l’idéal du bien, le modèle absolu de la jeunesse des années cinquante. Sa « beauté insolente », sa « jeunesse solaire », resteront dans les esprits.

« La jeunesse était son royaume. La jeunesse, et ce qui souvent l’accompagne : la beauté, la ferveur, l’élan, la foi dans l’avenir. Au sortir de la dernière guerre, Gérard Philipe incarna quelques uns des rêves d’une société renaissante […] Porté par les grands personnages qu’il incarna au cinéma et au théâtre, il devint d’un d’entre eux lui-même […] Il devint ainsi, dans la clarté de l’évidence et de l’innocence, celui qui assume tout

Distribution par ordre d’entrée en scène

Le roi Richard II : Gérard PhilipeJean de Gand : Jean-Paul MoulinotBolingbroke : Jean DeschampsThomas Mowbray : Georges LycanLe Maréchal d’Angleterre : Guy ProvostGreen : Pierre HatetBushy : Jean-Pierre DarrasBagot : Jacques DasquéDuchesse de Gloucester : Mona-DolDuc d’Aumarle : Yves GascComte de Northumberland : Georges WilsonLa reine : Monique Chaumette1er suivante : Zanie Campan2e suivante : Christiane MinazzoliLord Ross : Jean-François RémiWilloughby : Guy ProvostDuc d’York : Daniel SoranoHenry Percy : Roger MollienSir Etienne Scroop : Philippe NoiretEvêque de Carlisle : Georges RiquierJardinier du Duc d’York : Jean-Paul MoulinotL’aide jardinier : Laurence BadieFitzwater : Jean-Pierre DarrasUn Pair : Lucien ArnaudL’abbé de Westminster : Guy ProvostSir Pierce d’Exton : Pierre HatetLe palefrenier : CoussonneauLe geôlier : Lucien Arnaud Mise en scène de Jean Vilar (TNP)Musique de Maurice JarreVersion française : Jean CurtisRéalisation de Jean DeschampsPrise de son André Charlin

RICHARD II

Ou le vrai-faux début de la Guerre des Deux-Roses

Pour bien comprendre qui était le roi Richard II, il faut revenir sur toute une partie de l’histoire de l’Angleterre. Il faut reprendre le fil de l’histoire de l’Europe, comme toujours étroitement liée aux familles royales et leurs alliances complexes ; revenir au début du XIVème siècle et aux prémices de la seconde Guerre de Cent Ans.

Celle-ci commence en 1337 lorsque Édouard III, petit-fils de Philippe IV « Le Bel » , dispute la légitimité du trône de France à Philippe VI (neveu du même Philippe Le Bel). Les tumultes politiques autant qu’économiques et diplomatiques des décennies suivantes découlent directement des affrontements entre les branches rivales des descendants du roi Édouard III.

Celui-ci eut de nombreux enfants de son mariage avec Philippa de Hainaut. Sept (seulement) passeront l’âge de quinze ans : Édouard de Woodstock dit le « Prince Noir » , Isabelle, Lionel d’Anvers, John of Gaunt (Jean de Gand) duc de Lancaster, Edmond de Langley duc d’York, Marie et enfin Thomas de Woodstock.

C’est évidemment Édouard, le fils aîné qui devait succéder à Édouard III. Mais, atteint d’une grave maladie, il décède en 1376, un an avant son père. C’est donc le tout jeune Richard II, second fils du Prince Noir, alors âgé de dix ans, qui monte sur le trône, tandis que la régence est confiée à Jean de Gand.

Sans descendant, Richard II nomme logiquement Roger Mortimer (comte de March) le fils de Lionel d’Anvers comme son successeur. Mais Henri Bolingbroke – le fils de Jean de Gand – ne l’entend pas de cette oreille. Il renverse Richard en 1399, quelque temps après le décès de son père. Il devient ainsi Henri IV, premier roi issu de la maison de Lancaster.

De son union avec Jeanne de Navarre naîtra le futur Henry V. Celui-ci, fin stratège et roi respecté, mènera les Anglais à la victoire lors de la bataille d’Azincourt en 1415, non sans avoir fait exécuter, la même année, Richard comte de Cambridge, fils d’Edmond de Langley. Pour s’assurer la couronne de France, Henry V épouse Catherine de Valois, la fille de Charles VI. Mais il décèdera quelques semaines avant son beau-père, abandonnant le trône au Dauphin Charles VII.

Henri VI a un an à la mort de son père en 1422. La régence revient en partage à ses oncles les ducs de Gloucester et de Lancaster. La Guerre de Cent Ans s’achève en 1453. La folie de Henri VI encourage encore davantage les ambitions royales de Richard d’York, descendant par sa mère, Anne Mortimer, de Lionel d’Anvers. Cette rivalité va mener à la fameuse bataille de Saint-Albans qui marque, en 1455, le début officiel de la Guerre des Deux-Roses – ainsi nommée en raison des emblèmes respectifs des deux maisons rivales : celle de Lancaster avec sa rose rouge et celle d’York qui arbore une rose blanche.

En 1461, Édouard d’York, fils de Richard d’York se proclame roi et fait emprisonner Henri VI, le privant définitivement de sa couronne en 1470 . Le règne d’Édouard IV sera symbole d’accalmie et de relative prospérité. Sa mort, en 1483, déclenche indirectement la reprise des hostilités lorsque son fils, Édouard V, se voit dépossédé du trône par son oncle, le duc de Gloucester, futur Richard III (qui fut pourtant un conseiller dévoué et loyal du roi défunt), lequel épouse ensuite Anne Neville, la veuve de son frère Édouard IV.

Le dernier roi de la dynastie des Plantagenêt sera finalement renversé par Henri Tudor, prétendant légitime au trône . Il tue Richard en 1485 lors de la célèbre bataille de Bosworth qui marque symboliquement la fin de la Guerre des Deux-Roses. Henri VII, en épousant Élizabeth d’York, fille d’Édouard IV, unifiera définitivement les deux maisons historiquement rivales. Il est le fondateur de la dynastie des Tudor qui règnera jusqu’en 1603.

Ainsi, le règne de Richard II, ou plus exactement son renversement par son cousin Henri Bolingbroke, apparaît-il clairement comme le véritable point de départ de cette guerre civile qui va décimer l’aristocratie anglaise près de cinquante-cinq ans après sa mort.

Né à Bordeaux en janvier 1367 , Richard commence par inspirer respect et admiration. On reconnaît son intelligence, on acclame l’héroïsme de ce roi-adolescent. Mais plus tard, il paraîtra au contraire faible, hésitant, et sera méprisé de la cour et du peuple.

L’une des épreuves auxquelles le roi doit faire face est la révolte des paysans du Kent en 1381. S’inspirant des thèses développées par John Wyclif relativement à la pauvreté du clergé , le beghard John Ball (moine itinérant ayant fait vœu de pauvreté) du Norfolk, et Jack Straw sensibilisent largement les paysans, écrasés par le poids du tribut papal – théoriquement dû par les nobles mais extorqués aux pauvres cerfs –, aux théories de Wyclif. La rébellion gronde mais c’est l’arrestation de Ball par les gardes de l’Archevêque de Canterbury qui déclenche réellement les émeutes. Convaincu que le peuple va se soulever face à cette injustice, Ball prédit l’arrivée de vingt mille hommes pour le libérer : il seront près de cent mille paysans, menés par Wat Tyler, à entreprendre une marche sur Londres que personne n’avait prévue. Arrivés aux portes de la capitale, ils font valoir leurs revendications : la libération de John Ball, l’abolition du servage et celle des privilèges de chasse et de pêche pour la noblesse. Richard, qui a alors tout juste quinze ans, est impressionné par la foule. Il se réfugie dans la Tour de Londres, mais les paysans forcent les portes de la ville et donnent l’assaut de la tour le 14 juin. Épargné de justesse, il mènera d’âpres négociations avec les paysans fédérés, lâchant du lest tout en s’entourant d’une armée de huit cent soldats pour mater la révolte.

En 1382, il épouse Anne de Bohème, fille de Charles IV (empereur du Saint-Empire romain germanique). Mais celle-ci décède en 1394 sans lui donner de descendance. Deux ans plus tard, il se remarie avec Isabelle de Valois, fille du roi de France qui le laisse également sans enfant.

Certains estiment qu’il est trop faible, trop soumis à l’influence de ses favoris, partisans de réformes en faveur du peuple. Dès lors, cinq puissants de son entourage, menés par Thomas, duc de Gloucester, forment le « Lords Appellant » (Conseil des Lords), et parviennent ainsi à faire accuser de trahison cinq des « compagnons de débauche » de Richard. En représailles, celui-ci fait arrêter et exécuter trois de ces dissidents en 1397. Les deux autres (Henri Bolingbroke et Thomas de Mowbray) seront bannis du territoire anglais. Pendant l’exil de son père, Richard prend le futur Henri V sous son aile.

En 1399, Jean de Gand décède et Richard s’empare de son héritage. Il déclenche ainsi les foudres de Bolingbroke, lequel, profitant de la campagne en Irlande menée par Richard II, revient en Angleterre et se fait élire roi par le Parlement. L’ancien roi est capturé par le nouveau Henri IV qui le pousse à abdiquer et à désavouer le Comte de March, héritier légitime de la couronne . Il sera exécuté en prison en 1400 à 23 ans.

Cet assassinat « ouvre le drame immense d’un siècle d’histoire » qui ne s’achèvera qu’en 1485 et l’avènement de Henri VII : la Guerre des Deux-Roses.

Les débuts de la « deuxième tétralogie » shakespearienne

William Shakespeare écrit La Vie du roi Richard II autour de 1595. Avec elle, il entame le deuxième volet de son cycle de pièces sur l’histoire anglaise. Si l’on a coutume de diviser ce cycle en deux parties, c’est que Shakespeare prend l’histoire en sens inverse. Il rédige d’abord, probablement dès 1591 les deux Henri VI, puis Richard III . L’ordre chronologique est respecté, mais il se penche ensuite sur Richard II – opérant donc un retour en arrière de près d’un siècle – avant d’écrire Henry IV puis Henri V. On peut dès lors considérer qu’il divise l’histoire de l’Angleterre en deux blocs ayant chacun une cohérence historique propre, le premier, plus récent, permettant de mieux comprendre le second. Conception historique audacieuse, postulat intéressant qui permet d’éclairer l’Histoire ancienne à la lumière de ses conséquences dans un passé plus récent – ce qui, d’ailleurs, quelques siècles plus tard, sera un procédé courant parmi les historiens.

Cette démarche n’est pas innocente non plus dans l’œuvre de Shakespeare elle-même. Comme l’a fort justement souligné Thérèse Tremblais-Dupré, cela traduit un désir de « commencer pour son pays le deuil des malheurs où l’ont plongés les guerres fratricides ». Le XVIème siècle, qui voit l’avènement d’Élizabeth, est encore passablement tourmenté par les questions de filiations royales et de légitimité politique. À preuve, l’utilisation de Richard II par le Comte d’Essex pour tenter de déstabiliser la reine lors du complot mené contre elle en 1601 .

Cet épisode explique en partie que Richard II ait été longtemps considérée comme subversive, réduite à un simple propos politique et il faudra attendre le XVIIIème siècle pour que les qualités littéraires du texte commencent à être reconnues. Devenue l’une des pièces les plus prestigieuses du « Grand Will », elle inspirera les plus grands metteurs en scène et le roi prit l’apparence d’acteurs tels que John Gielgud, Ian McKellen, Derek Jacobi – acteurs « shakespeariens » de référence – et même la comédienne Fiona Shaw, dirigée, comme souvent, par l’excellente Deborah Warner au milieu des années 1990.

Dans l’écriture de Shakespeare, dans son évolution au fil des textes, on note un écart très marqué dans le traitement de ces différentes phases de l’histoire de son pays. Dans la forme d’abord (de celle des Mystères avec Henri VI, jusqu’à celle, plus libre, déjà largement ébauchée dans Richard III et qui s’épanouit avec Henry V) ; dans le ton ensuite (d’une approche presque purement historienne s’apparentant aux chroniques, puis se rapprochant de plus en plus de l’humain, de l’être – en l’occurrence royal – dont il choisi de raconter l’histoire). Cette « mutation » stylistique du drame historique en drame métaphysique, montre bien l’intérêt croissant de Shakespeare pour une question fondamentale, La question qui fait de lui l’indéniable précurseur d’une écriture dramatique qui s’épanouira particulièrement autour du XIXème siècle : celle de l’homme face à son destin. Au fil de son œuvre, il resserre considérablement son propos autour d’un personnage central, confronté à une destinée hors norme et de sa gestion intime des crises qui naissent de cette vie exceptionnelle. Il envisage ainsi l’histoire des têtes couronnées en tentant d’adopter le regard intérieur des protagonistes, en faisant pénétrer le spectateur et le lecteur dans le secret de ces êtres trop souvent perçus comme des rocs intouchables. Ses pièces rendent non seulement compte de la place accordée à ces rois par leurs partisans ou leur peuple – place quasi-divine, faite d’un mélange de haine, d’envie, de mépris, de vénération et de crainte – mais encore et surtout de ce qui se cachait derrière leurs actes, parfois sanglants, souvent cruels, toujours ambivalents. Qui étaient ces hommes ? Quelle était leur histoire personnelle ? Quels étaient leurs conflits intérieurs, leurs doutes, leurs angoisses ? Comment accepter d’endosser le rôle de « majesté divine » alors qu’on est propulsé, parfois très jeune, au sommet d’un état tout puissant ? L’un des textes les plus parlants à ce sujet est sans doute son magnifique Henry V. Mais des monologues du jeune roi vainqueur de la bataille d’Azincourt, on retrouve des traces sensibles dans ce Richard II. C’est avec cette pièce que le propos s’affine, que ces interrogations, psychologiques avant l’heure, se précisent. Tous sont des frères – ou des cousins – du Hamlet qu’il lui reste alors encore à écrire.

Shakespeare choisit de représenter uniquement les deux dernières années de la vie du roi Richard, alors que sa chute est déjà annoncée, alors qu’il n’est déjà plus, aux yeux de son peuple et de sa cour, qu’un roi fragile et incompétent. Ce choix est loin d’être anodin et relève même d’une logique dramatique très précise. Shakespeare choisi toujours en effet d’opposer « deux grandes familles de personnages : les gens d’action et les irrésolus. Souvent, l’irrésolu est le principal personnage de la pièce, dont le sujet devient la détérioration de celui-ci et la rétrocession progressive devant l’autre, mieux doué que lui pour la vie ; le premier le plus souvent doué des qualités les plus exquises, l’autre plus fort parce que moins scrupuleux » . Face à un Richard déboussolé, abandonné par les siens, se dresse le futur Henri IV, résolu, ambitieux et vengeur. L’intrigue repose sur la lutte à mort entre un roi légitime mais faible qui se révèle incapable de gouverner et un « usurpateur » puissant que son destin appelle à prendre les rênes du royaume. Cette lutte va se résoudre, comme souvent, par l’ultime révélation accordée au protagoniste juste avant sa mort, une double prise de conscience, sur son rôle de roi d’une part et sur sa condition d’homme de l’autre, deux « états d’être » en conflit permanent, irréconciliables. Après son abdication, Richard se trouve plongé dans « un complet dénuement proche de la sainteté » qui fait directement écho aux thèses de Wyclif (lesquelles déclenchèrent les fameuses révoltes du Kent). Et c’est cette totale dépossession de ses richesses comme de son pouvoir – de son royaume – qui lui apportent la révélation de la vanité :

« Qu’avons-nous d’autre à léguer que nos corps, qui reviendront à la terre ? […] Est-il rien que nous puissions appeler nôtre ? Rien que la mort, la mort et la couche de terre ingrate qui servira de couverture à nos os./ […] asseyons-nous sur le sol et contons-nous la fin lamentable des rois : ceux-ci détrônés, ceux-là tués à la guerre, d’autres hantés par le spectre de celui qu’ils avaient déposé, d’autre empoisonnés par leurs épouses, d’autres égorgés dans leur sommeil et tous – assassinés ! Car dans la couronne vide qui ceint les tempes fragiles d’un roi, la Mort tient sa cour. […] cessez vos prosternations qui sont dérisoires devant un être de chair et de sang ! Laissez là le respect, la tradition, les formes, les cérémonies. Vous vous êtes trop longtemps mépris sur mon compte. Moi aussi, j’ai faim, j’ai froid, je souffre, et j’ai peur d’être seul. Et voilà l’esclave que vous appeliez un roi ? »

Cette citation résume bien toute la problématique shakespearienne. En même temps qu’elle énonce les différentes morts des rois, toutes celles que l’on rencontre dans son œuvre prolifique, elle exprime l’impossible dilemme quasi-schizophrénique d’un homme promu à un destin dont le propre est de décider de celui des autres, de ses semblables et d’être privé du sien propre.

Comme l’un de ces miroirs qui foisonnent chez Shakespeare, la chute de Richard renvoie à Bolingbroke le reflet de son propre destin. La pièce s’achève ainsi sur une note forcément sombre, sur la tristesse du nouveau roi accablé par le poids de son premier crime – ce meurtre qu’il n’a pas souhaité – qu’il associe indirectement au fratricide originel d’Abel par Caïn. À Exton qui a perpétré le forfait, il répond :

« […] l’acte de haine/ Que ta fatale main a osé faire/ Souille ma tête et toute notre terre.

EXTON : L’acte, seigneur, vos lèvres l’ont formé

BOLINGBROKE : Si le poison nous sert, doit-on l’aimer ?/ Oui, de sa mort j’ai bien eu le dessein/ Mais, mort, je l’aime, et je hais l’assassin./ […] Va, erre avec Caïn au noir des nuits,/ Fuis le jour clair et le soleil qui luit./ J’’ai l’âme emplie d’un chagrin oppressant/ D’avoir à croître, aspergé de sang. Menons, vous tous, le sombre rituel -/ Mettons nos habits noirs et solennels./ J’irai en Terre Sainte pour laver/ Ma main coupable de ce sang sacré./ Tristes, sortons, et, suivant ce cercueil/ Prématuré, joignez-vous à mon deuil. »

Au-delà de la difficulté métaphysique et psychologique à supporter la charge du pouvoir, ce qui se cache derrière l’Histoire, derrière l’histoire même de ces hommes, c’est le drame de la condition humaine. Ce qui est au cœur de l’intrigue, c’est la prise de conscience de la chute inévitable, de l’irréductible et intolérable solitude – thématiques typiquement élisabéthaines, magnifiées par l’écriture shakespearienne.

D’Avignon à Chaillot ; de Vilar à Philipe

En 1947, Jean Vilar est contacté par Christian Zervos pour reprendre sa mise en scène de Meurtre dans la cathédrale de Thomas Stearns Eliot . Le metteur en scène, qui accepte avec enthousiasme le défi du théâtre en plein air et en Province, impose à la place trois créations : L’Histoire de Tobie et Sara de Paul Claudel, Les Incendiaires de Maurice Clavel et enfin Richard II de William Shakespeare – alors fort peu jouée en France.

Dans ce cadre magique qu’offre le Palais des Papes, Jean Vilar, qui ne contente pas de signer la mise en scène mais interprète également le rôle-titre, fait un triomphe. Au point qu’il inscrira encore la pièce au programme des deux éditions suivantes de ce qui sera désormais Le Festival d’Art Dramatique d’Avignon.

En dépit de quelques maladresses – essentiellement dues au contexte du plein air –, on salue une scénographie sobre mais efficace, l’intelligence de la mise en scène, la subtilité de l’interprétation.

« La cour où nous étions réunis est longue, large et encore plus haute ; et cela a donné au spectacle son style : à cette échelle, le comédien, loin d’être écrasé, trouve la véritable grandeur de son personnage […] Ce sont des moments qu’on n’oublie pas. Sans doute, le spectacle hier soir n’était pas sans défauts, Jean Vilar […] n’a pas toujours encore la maîtrise d’une scène en plein air. Parfois et trop souvent ses comédiens ont parlé dos au public et le texte nous a alors échappé. Souvent aussi ils ont parlé trop vite, et le texte s’est dilué. Mais, quand par exemple l’un d’eux, Raymond Hermantier qui est je crois la révélation de cette soirée, nous donnait une idée exacte du débit nécessaire, la poésie dramatique de Shakespeare nous touchait aussitôt avec une intensité inouïe. […] dès maintenant, Jean Vilar a su excellemment jouer des entrées et des sorties, les comédiens apparaissant en sortant de l’ombre, disparaissant en s’y escamotant. »

Paul-Louis Mignon